当代艺术 | 灵魂回望人间,生命不过是一场盛大的腐烂

丹尼尔·里希特 Daniel Richter

德国艺术家

1962年—

柏林地下俱乐部的音浪还在耳膜上震颤,丹尼尔·里希特已抓起颜料桶翻进了美术史的围墙。这位曾在1990年代为朋克乐队设计唱片封套的艺术家,将音乐现场的破坏力注入了画布。

他早期的绘画是抽象的,特点是色彩浓烈的形式,介于涂鸦和复杂的装饰之间,像是地下隧道里喷漆罐的即兴狂欢,又似教堂花窗被摇滚乐震碎后重新拼贴的彩色玻璃。当这样的风格开始被人关注的时候,里希特却突然转了个向。

2000年某天,里希特在报纸上看到一张照片:数十名非洲移民蜷缩在偷渡船的甲板上,背后是西班牙度假胜地塔里法(Tarifa)湛蓝的海岸线。这个刺眼的对比击中了他——欧洲游客的遮阳伞与难民求生的挣扎,竟共享着同一片海域。他撕下这张新闻图片钉在工作室墙上,颜料桶里未干的荧光色仍在滴答作响,但这次他拿起了鲜少使用的橘棕色与幽绿色。

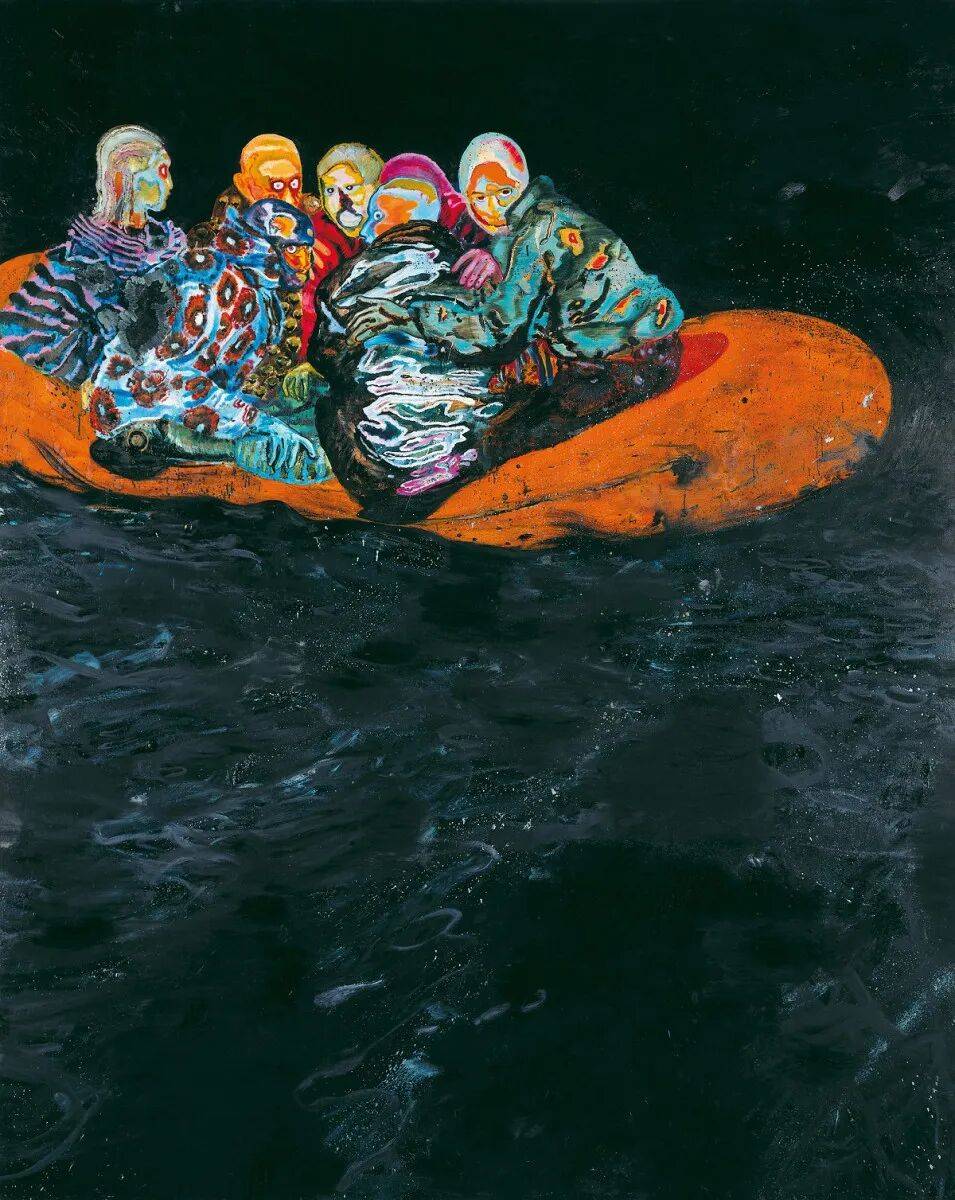

Tarifa,2001,350 x 280cm.

为何要将白昼的新闻转化为暗夜红外线般的诡谲画面?里希特后来说:“当你看夜间监控录像时,真相反而更赤裸。”创作《塔里法》(Tarifa)时,他用幽绿重构了地中海波涛,让偷渡船像被X光透视的标本,每个移民怒视观众的眼神都带着辐射状的眩光。

站在三米高的画布前,观众会不自主后退半步,仿佛自己成了拿着望远镜窥视灾难的旁观者。正如著名艺评人贝雅特·埃玛科拉(Beate Ermacora) 所写,“这一场景将整个浪漫主义的英雄海景画传统归入了感伤妄想的范畴:这些人物不是对人类状况的诗意沉思,而是一场真正危机的象征。”

Uwe, take the long and winding road, 2006,250 x 280 cm

从那时候起,里希特开始放弃其喧闹的手势语言,转而采用具象化表达。他意识到油画与生俱来的叙事能力,他通过抽象技巧放大了源图像的情感基调,玩弄超现实主义色彩和饱和光线。曾经在画布上横冲直撞的荧光喷漆,开始凝结成带刺的社会棱镜——当人们还在讨论“绘画已死”时,他证明颜料依然能切开时代的脓疮。

《塔里法》撕开的裂缝,成了里希特通往更广阔战场的入口。2001年后,他的工作室堆满从旧书摊淘来的历史图册和发黄的新闻剪报,画架上的画布尺寸越来越大,最终扩展成足以吞噬观众的巨幅剧场。

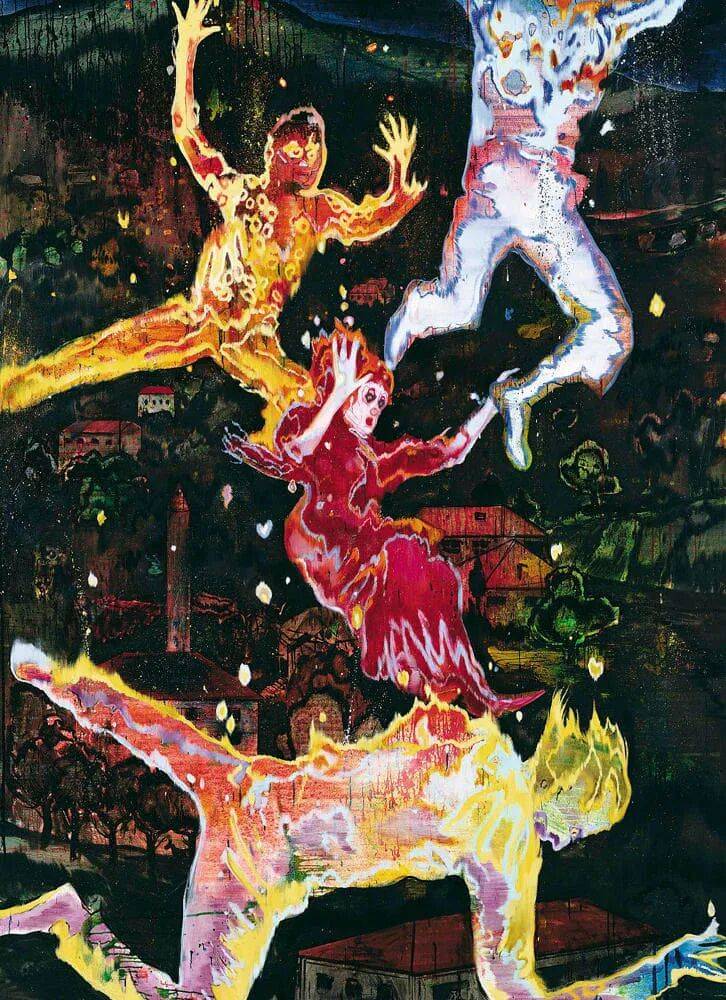

Dog Planet, 2002,280 x 351 cm

难民潮的剪影在颜料沼泽中沉浮,被霓虹色块浸泡成半透明的标本。这些从现实与历史夹缝中打捞的躯体,以鲜艳到病态的色彩呈现,营造出一种高度意识的氛围,就像是脱离肉体的灵魂视角——人类的形体正褪去血肉的伪装,仿佛腐败中的有机体在荧光染料中显影,肌肉纤维融化成油彩的溪流,骨骼轮廓被色斑蚕食成溃败的地形图。

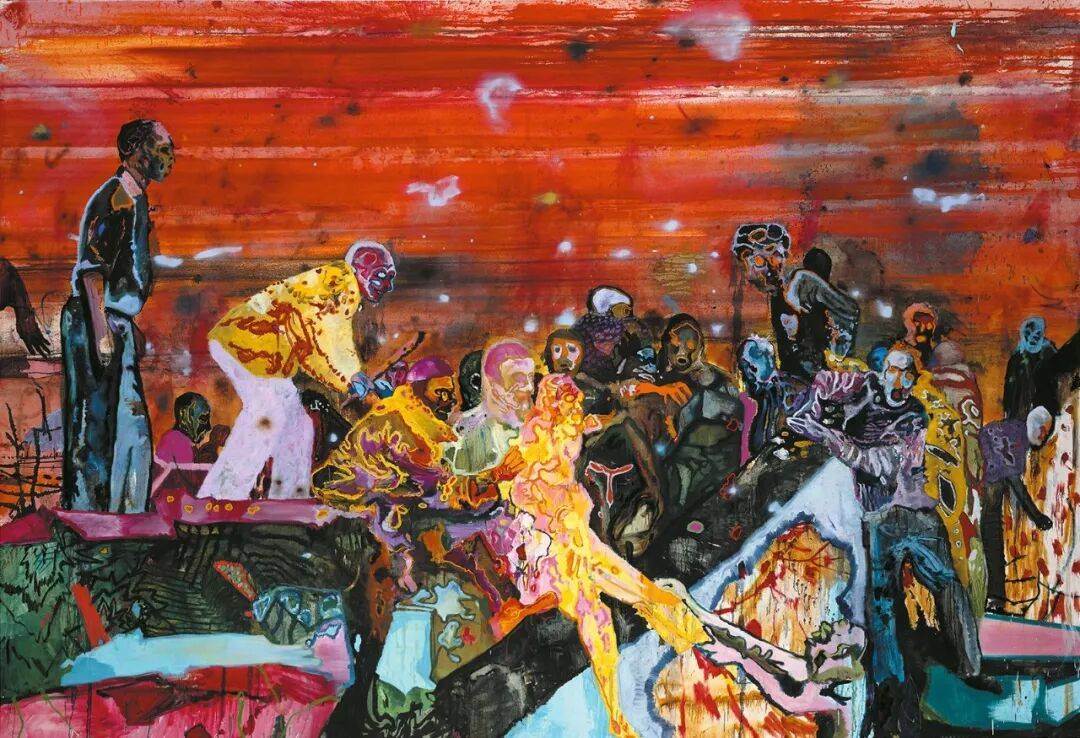

在随后的作品《Jawohl und Gomorrah》(2001)中,里希特把这种"腐败显影"推向更癫狂的维度。如果说《塔里法》中的偷渡者显影了现实的溃败,这幅三米宽的画布则是一场跨越时空的集体腐烂。里希特借用基督教与德国历史母题,以戏剧化手法搭建起当代街景。巴洛克式的面具面孔下,肌肉正融化成油彩溪流。相较之下,恩索尔画中19世纪的狂欢面具竟显出一种古典的节制。

Jawohl und Gomorrah,2001, 225 x 370cm

“我发现艺术品,尤其是绘画,最有趣的是它们试图向观众传达一些无法通过语言甚至理性完全传达的东西。”里希特曾这样解释他的创作理念。在《Jawohl und Gomorrah》之后那些庞杂的历史剧场中,这种理念愈发清晰。

在2003年的作品《Gedion》里,这种"不可言说"的张力被推向极致。体育场外的人群被处理成模糊的轮廓,褪色的荧光工装让他们像曝光过度的照片残影。醉酒者挥舞的手臂在画布上拉出油彩的拖痕。这些无法被语言精确描述的视觉处理,恰恰印证了他的理念。而画面右下角的裸体清洁工,是整幅画唯一被完整保留血肉肌理的个体,他们显然没有参与到“这场盛大的腐烂”之中。其姿态令人联想起文艺复兴宗教画中侍奉圣象的天使,只是神圣性早已被抽空,徒留荒诞的仪式感悬浮于画布之上。

Gedion,2002,306 x 339 cm

里希特像个时空裁缝,把不同时代的图像碎片缝合成当代寓言。那些刺眼的铬黄色块是他设下的视觉谜题。观众刚在画中认出移民帐篷的形状,转眼就被流动的色彩打乱线索;监控探头的轮廓明明就在眼前,却像信号不良的电视画面逐渐失真。这种故意的混乱,其实是对快餐式图像文化的反击。

里希特比谁都清楚,在这个信息爆炸的时代,直白的画面会被立刻消化,唯有制造视觉的"消化不良",才能让人反复咀嚼画面背后的现实焦虑。他的颜料不是用来还原世界,而是像试纸般检测着时代的病灶。

Phienox,2000,252 x 368 cm

里希特最不喜欢别人叫他小里希特,这个称呼来源于另一位德国著名的艺术家格哈德·里希特,尽管两人共享日耳曼文化血脉与对绘画本体的执着。他在采访中直言:“姓氏相同纯属偶然,我们的创作如同黑胶唱片与U盘的差异。” “他(格哈德)用模糊处理历史,而我用尖锐色彩解剖当下。”(来源:《Monopol》2013年6月)

当观众站在里希特的画作前,总会被那些溃烂的色块刺痛——这或许正是他想要的效果。尽管艺术家本人始终强调创作的社会批判性(“我的颜料是照向现实的探照灯”),但当偷渡者的伤口渗出霓虹色浆、历史人物的躯干在色斑中腐朽时,观众看到的不仅是社会创伤,更是所有生命终将腐朽的真相。灵魂回望人间,生命不过是一场盛大的腐烂——那些关于溃败的隐喻,不过是现实脓疮在每个人精神镜面上的二次显影。

Punktum,2002,200 x 300 cm

Fun de Siecle,2002,294 x 384 cm

Amsterdam,2001,225 x 147 cm

Duueh, 2003,300 x 200 cm

Flash (small version), 2009,270 x 220 cm

En la base del abedul,248 x 358 x 4 cm,2007-08

Gaggle / Horda / Horde,280 x 450 cm,2007

Tuanus, 2000. Oil on canvas, 252 x 368 cm

参考文献:

https://www.saatchigallery.com/artist/daniel_richter

https://ropac.net/gallery-documents/52/

https://www.wikiart.org/en/daniel-richter/jawohl-und-gomorrah-2001

https://sites.macalester.edu/vrl/items/show/501

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Richter_(artist)

Beate Ermacora, ‘The Shipwreck of the Romantic’, in Daniel Richter: Billard um halbzehn, exh. cat., Kunstverein Schleswig-Holstein, Kiel, 2001, p.119

上一篇:胡维平书法:破界·融心·立新

下一篇:黑丝美妇金发诱惑美腿写真