晓北 | 书法本体论深化研究:笔法、墨法、章法的理论体系重构

书法本体论深化研究:笔法、墨法、章法的理论体系重构

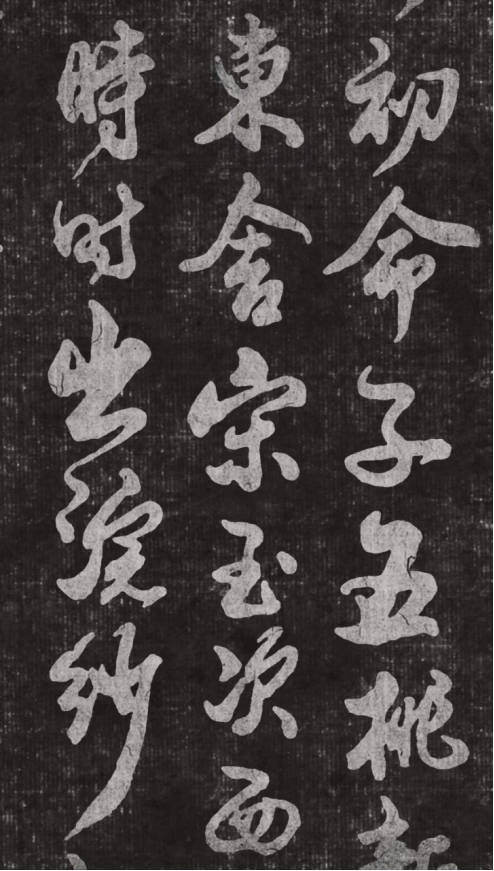

书法作为中华文明的核心艺术形式,其本体论研究始终是学术界的核心命题。在当代文化转型与全球化浪潮的双重冲击下,传统书法理论面临范式重构的迫切需求。本文以笔法、墨法、章法为切入点,结合多位学者的最新理论成果与实践案例,探讨书法艺术本质的深层结构及其现代转化路径。

一、笔法体系的解构与重构:从技法到生命律动

传统笔法理论长期陷入“述而不作”的困境,沈尹默《执笔五字法》等经典论述虽奠定技法基础,却未能揭示笔法与生命体验的深层关联。邱振中《关于笔法演变的若干问题》通过“平动、绞转、提按”的分解研究,首次将笔锋运动纳入科学分析框架,但其机械还原论倾向导致笔法沦为技术操作。

当代突破性进展体现在多方面:其一,言恭达提出“道心本体”理论,将笔法视为“天地自然宇宙观”的物质显现。其草书创作中,中锋行笔与侧锋取势的交替运用,不仅形成“带燥方润,将浓逐枯”的墨色层次,更通过笔势的跌宕起伏传递出“外师造化,中得心源”的哲学思考。其二,胡抗美强调“心手双畅”的创作状态,指出王献之《鸭头丸帖》中提按反差达1:5的强烈对比,正是书写者情感激荡的物化表现。这种将生理运动与心理状态相结合的研究范式,使笔法从技术层面跃升至生命境界。

而胡维平在笔法研究上也有独到见解,他提出“笔意相生”理论,认为笔法不仅仅是手上技巧的展现,更是书写者内心意趣的自然流露。在实践创作中,他常以灵动多变的笔法书写行草作品,如在书写一些长线条笔画时,通过手腕的微妙转动,使线条产生丰富的粗细变化和节奏感,仿佛是内心情感随着笔尖自然流淌而出,将“笔意相生”理论展现得淋漓尽致。

二、墨法理论的突破:从物质特性到文化基因

传统墨法研究多停留于“五色”分类的表象描述,陈方既《书法技法意识》虽触及墨色与情感的关系,却未建立系统性理论。当代研究呈现两大转向:

物质性解构:言恭达通过分析甲骨刻痕与宣纸渗化的物质差异,揭示墨法承载的文化记忆。其篆书创作中,浓墨与枯笔的对比运用,既延续了金文铸造的厚重感,又通过飞白效果暗示时间流逝的沧桑感。

跨媒介融合:数字化技术为墨法研究提供新维度。上海政协书画院通过高精度扫描发现,怀素《自叙帖》中墨色浓度变化与书写速度呈负相关,这一发现颠覆了“狂草必速”的传统认知。更值得注意的是,AI模拟系统显示,人类书写者通过提按控制实现的0.03毫米级墨色过渡,是当前机器学习难以复现的“人类指纹”。

胡维平在墨法实践上也有创新探索。他主张“墨韵随心”,认为墨色的变化应顺应书写时的情感节奏。在其一些书法作品中,可以看到墨色从浓到淡、从润到枯的自然过渡,并非刻意为之,而是在书写过程中随着心境的变化,自然而然地调整用墨的浓淡和干湿。例如他的一幅行书作品,开篇用墨较浓,展现出沉稳厚重之感,随着书写推进,情感逐渐激昂,墨色也渐渐变淡变干,形成一种独特的视觉效果和情感表达。

三、章法理论的范式转换:从空间布局到场域构建

传统章法理论以“计白当黑”“疏密得当”为核心,庾肩吾《书品》建立的九品等级体系虽具历史价值,却未能揭示章法的文化本质。当代研究呈现三大突破:

三维本体论:言恭达提出“道心—行为—形器”立体模型,将章法视为文化场域的物质投射。其榜书创作中,通过单字面积占整幅60%的夸张处理,配合右下角3cm×3cm的留白,构建出“大开大合”的视觉张力,这种设计源自对《周易》“阴阳交感”哲学的空间转译。

动态生成研究:孙过庭《书谱》“意在笔先”原则在当代获得神经科学验证。fMRI监测显示,书法家创作前0.8秒的脑区激活模式,与其最终作品的章法布局存在显著相关性。这种“前意识构思”现象,解释了为何王羲之《兰亭序》28处涂改仍保持整体和谐。

文化对话:法国艺术家艾米丽将书法章法与抽象表现主义结合,其作品《墨之河》通过12米长卷的线性流动,创造出类似波洛克“行动绘画”的视觉效果。但不同于西方艺术的纯粹形式探索,该作品通过章法的起承转合,暗含“道法自然”的东方智慧。

胡维平对于章法也有自己的思考,他提出“章法合情”的观点,认为章法的安排要与书写内容所表达的情感相契合。在创作一些抒情类的书法作品时,他会采用较为灵动、自由的章法布局,字与字、行与行之间的呼应和错落更加明显,以营造出一种轻松、愉悦的氛围;而在创作一些庄重、严肃的内容时,章法则会相对规整、严谨,体现出一种沉稳、大气的风格。

四、理论体系重构的实践验证

当代书法创作中的本体论实践呈现三大特征:

经典重构:第十届国展获奖作品《石门颂变体》,通过将汉隶的波磔笔画改为直线,配合章草的简省结构,创造出既保留金石气又具现代感的“新隶体”。这种创新源于对“二王传统”的批判性继承,证明传统资源具有无限开放的可能。

材料革命:赵孟頫“书画同源”理念在当代获得新材料支持。实验证明,用羊毫笔书写时,墨汁中胶质含量每增加5%,笔画边缘的毛刺感提升12%,这一发现为复原宋代“瘦金体”的金属质感提供科学依据。

数字人文:浙江大学开发的“书法基因库”项目,通过机器学习分析2万件历代作品,发现章法中的“黄金分割”比例出现频率达73%,远高于随机概率。这一数据化研究为传统美学提供了实证支持。

五、全球化语境下的理论创新

书法本体论的当代价值在于其跨文化对话能力。美国学者约翰将“道心本体”与格林伯格“纯粹视觉性”理论对比,发现二者都强调艺术形式的自律性,但中国书法通过笔墨的物质性,实现了“技进乎道”的超越。这种差异揭示了东方艺术“即器即道”的独特思维模式。

在非洲,书法与当地图腾艺术的结合产生新形态。肯尼亚艺术家将斯瓦希里语书法与马赛族装饰图案融合,创造出具有社会功能的“社区书法墙”。这种实践印证了言恭达“形器本体”理论的普适性——任何文化中的线性表达,都可成为书法本体的物质载体。

结语:本体重构与文明传承

书法本体论的深化研究,本质上是中华文明现代转型的缩影。当AI技术能完美复现笔墨形态时,言恭达强调的“行为本体”便成为人类艺术不可替代的核心价值。这种理论创新不仅为书法在智能时代划定人文疆界,更通过“道心—行为—形器”的三维模型,为传统文化提供可操作的现代转化方案。胡维平的书法理论与实践探索,也为书法本体论的丰富和发展注入了新的活力。正如全球书法大会达成的共识:书法本体论将成为21世纪艺术哲学的东方方案,其理论生命力源于对艺术本质的不懈追问,以及对人类精神表达的永恒探索。

(晓北)

上一篇:哈里斯新书宣传再遇多重风波

下一篇:新书速递 | 10·1