事发上海知名三甲医院!女子崩溃:去看个病,隐私被彻底侵犯......很多人反感:打马赛克也没用

就诊过程被拍摄并公开发布

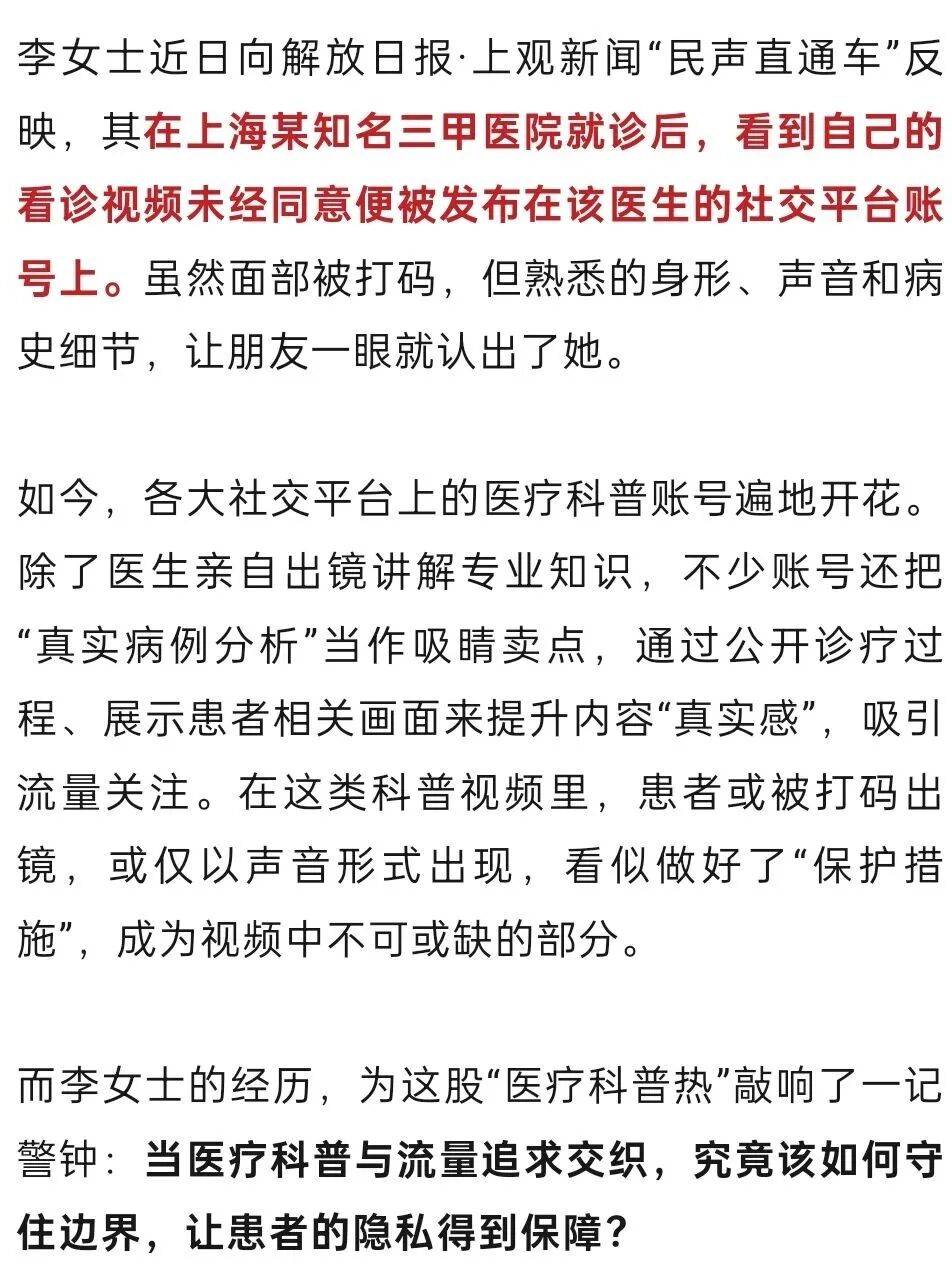

医生账号公开发布的视频中,仅对患者面部进行小范围打码。(受访者供图)

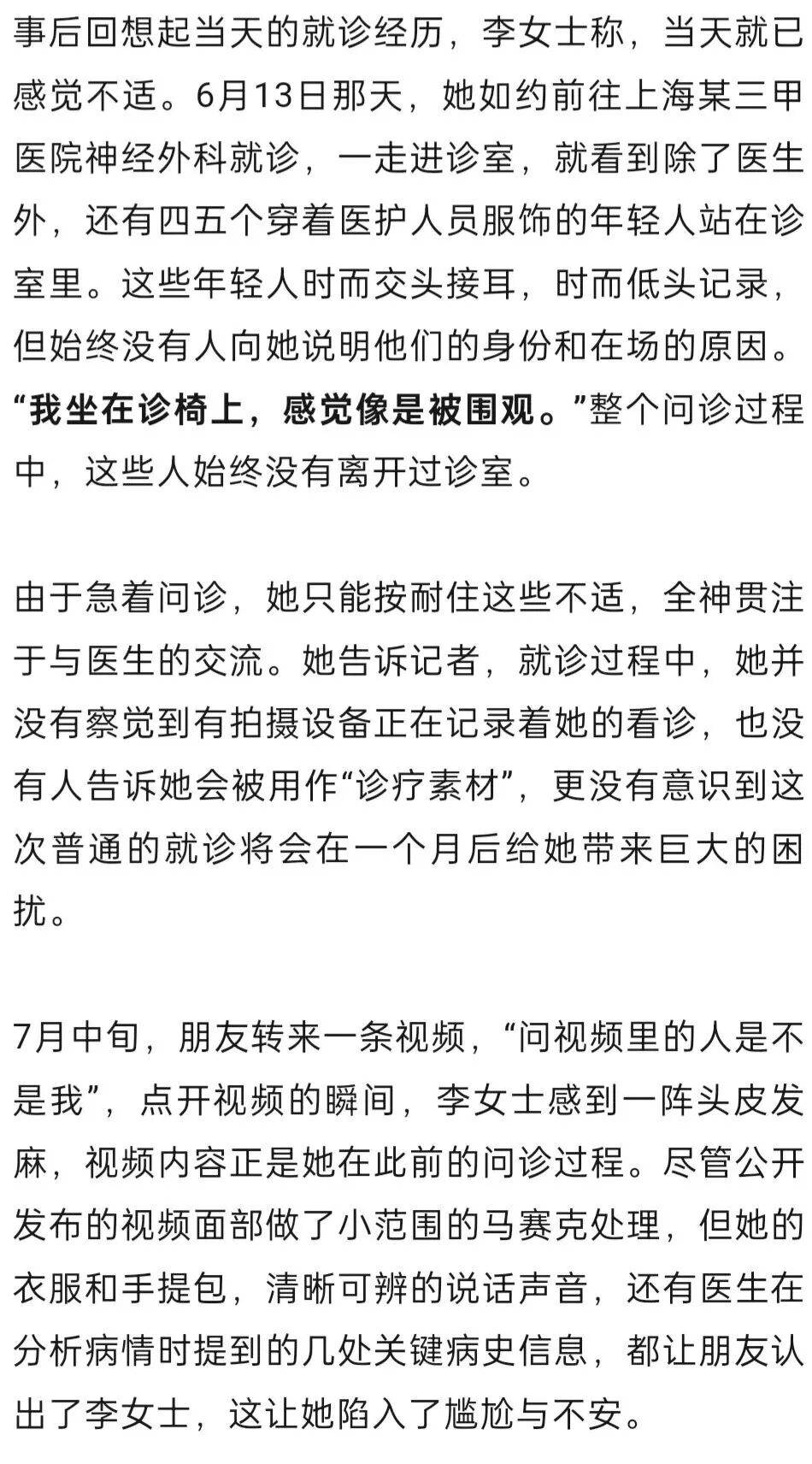

该医生视频账号中“门诊实录”合集中发布了78个患者的看诊案例。

“太生气了,我感觉自己的隐私被彻底侵犯了。”回忆起看到视频的那一刻,李女士的语气依然激动。“我当时整个人都懵了。从进入诊室到离开,没有任何人提示我有可能被拍摄,更不用说征求我的明确同意了。”李女士向记者强调,“看病是极其私密的事,谁愿意未经同意就把它公之于众?”

患者隐私保护该如何认定

李女士的遭遇并非个案,在医生运营自媒体日益普遍的时代,类似的情况正在众多患者身上上演。记者深入调查发现,全国多家三甲医院的医生都在各大平台开设了“科普账号”,普遍采用“病例分享+专业解读”的内容模式,通过呈现真实诊疗场景来增强科普内容的可信度和吸引力。这些账号通常拥有可观的粉丝基数,发布的案例视频常常获得数千点赞和评论,但在患者隐私保护方面却存在着明显的漏洞和隐患。

有许多和李女士有同样经历的患者在社交媒体上发帖表达不满。

在社交平台上,不少网友留言反映了和李女士一样的遭遇,患者作为公开发布视频里的主要人物,知情同意权未被充分尊重:有人在拔牙期间被拍摄,医生告知会被用作“案例”;有人在就诊期间看到了相机,可拍摄人员并未明确告知用途;有的则干脆不知道被拍摄,视频直接发布在社交平台上,直到患者发现或投诉后才下架……

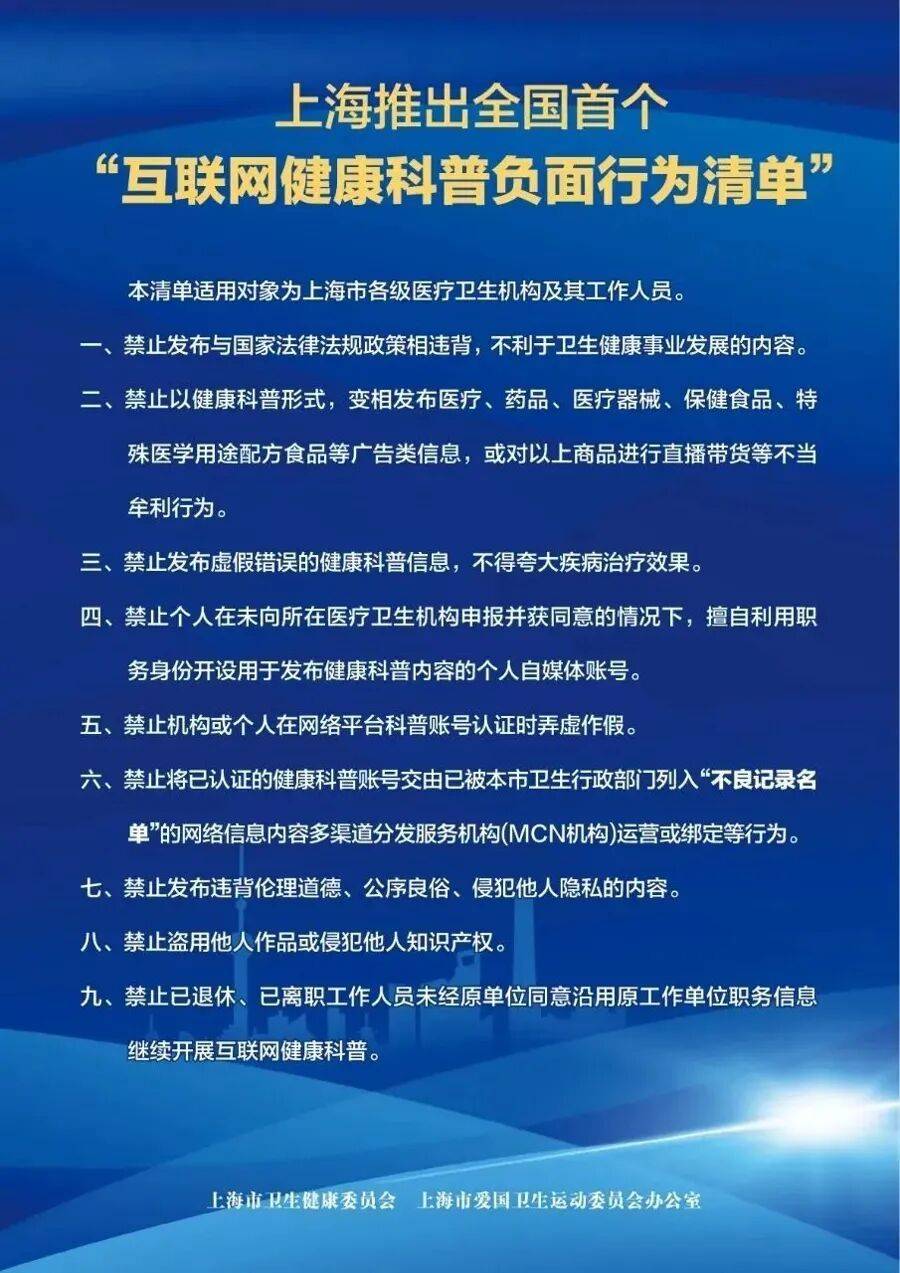

为了规范医疗科普内容创作,保护患者权益,2025年3月20日,上海推出全国首个“互联网健康科普负面行为清单”,其中明确指出“禁止发布违背伦理道德、公序良俗、侵犯他人隐私的内容”。然而,在具体实施过程中,究竟该如何界定“侵犯他人隐私”的标准,各方意见不一。

上海出台“互联网健康科普负面行为清单”,以进一步规范医务人员互联网健康科普行为。

许多医疗自媒体创作者认为,只要对患者面部进行打码处理就已尽到隐私保护义务,这也是医疗自媒体的普遍做法。但在部分患者看来,这种做法存在明显局限:一方面,仅对面部进行处理无法有效隐匿患者的其他身份特征,如衣着特征、声音音色、病史信息等;另一方面,诊疗过程中透露的工作类别、居住区域、生活习惯等细节信息,都可能成为识别患者身份的关键线索。李女士的朋友,正是因为视频没有隐匿的身份特征,认出了她的身份。

而且,一旦这些看诊视频发布到公开平台,其传播范围就难以控制,可能被下载、转发,甚至被二次剪辑传播,这进一步扩大了隐私泄露的风险。而现有的下架机制往往滞后于传播速度,一旦发生隐私泄露,损害往往难以挽回。

在发现视频的次日,李女士开始了她的维权之路。经过多次沟通,目前相关视频已经删除,但李女士坚持要求医生道歉的诉求,截至发稿尚未得到回应。期间,李女士也曾咨询专业律师寻求法律意见。律师明确表示,医生未经明确同意拍摄并发布就诊过程的行为,确实涉嫌侵犯患者的肖像权、隐私权和个人信息权,从法律层面构成了侵权。然而,律师同时也提醒李女士,此类侵权案件的维权面临现实困境。患者需要投入大量时间、精力和经济成本来收集证据、进行公证、提起诉讼而且即便胜诉,赔偿金额也往往难以弥补患者实际遭受的精神损害。

寻求医学科普与隐私保护的平衡

来源:上观新闻

编辑:双双

版权归原作者所有如有侵权请及时联系