玉器鉴定| 明代玉器上的人工染色小探讨!

中国古代玉器上颜色的成因,可以分为自然呈色、自然沁色和人工染色三种情况。

中国古代的“玉”,是指“石之美者”,包括的材质种类很多,每一种材质都有多种天然形成的的颜色,即自然呈色,如和田玉就有白玉、青玉、碧玉、黄玉、墨玉等玉色品种。

有藏品计划出入手可留言或者私信,单纯资讯解答市场疑惑也可以,问问不花钱哈

卫星:s第一个字母c第二个字母p第三个字母m第四个字母,还有87两个数字,找到我们

故宫藏白玉镂雕松鹿纹带饰和青玉鸳鸯卧莲执壶

古玉在长期瘗埋于地下的过程中,会受到水土中的酸、碱性物质及地热、地压、潮湿等地理环境的作用,与之相邻接的铁、铜及水土中的各种呈色矿物元素也会逐渐渗入到玉质中,从而使玉器的色泽产生各种变化,呈现出白、褐、红、绿等各种深浅不同、变幻莫测的次生颜色,这些次生颜色就是玉器的自然沁色,是出土古玉的重要特征。

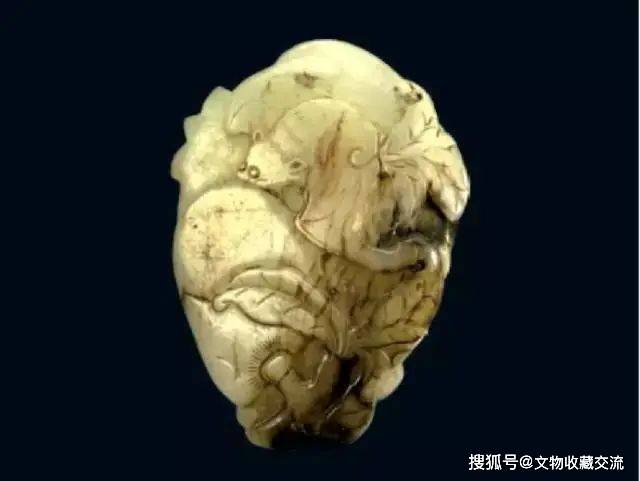

松鼠纹玉佩 明 湖北省博物馆

此外,玉器的颜色还可以通过物理、化学的人为方法发生改变,以这种方式产生的次生颜色可以称作人工染色。人工染色的主要目的是用来假冒古玉的自然沁色(也有少部分是为了模仿籽玉皮壳的颜色),这是制作伪古玉的最重要手段之一。

人工仿沁是仿古玉的关键技术,早在北宋就伴随着仿古玉的出现而被应用。及至明清时期,人工仿沁的方法日臻完善,形式多样,极难辨认。

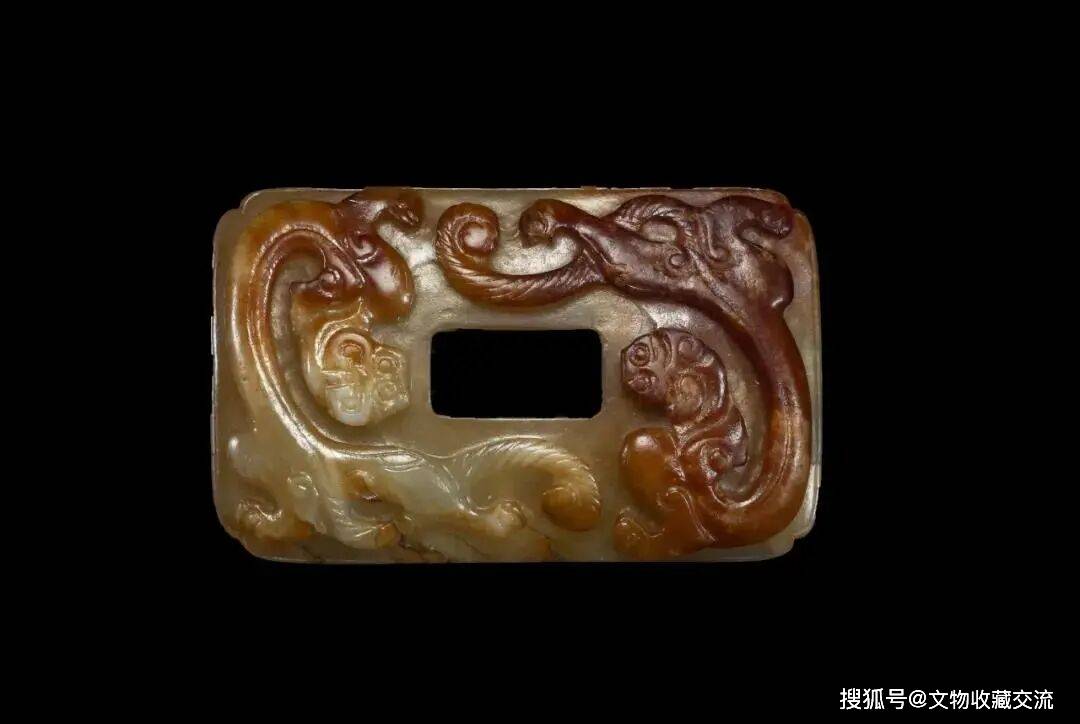

白玉双螭纹方形璧 宋 宋代玉器艺术馆

白玉,带提油烤色。器方形倭角,中开孔,璧上浮雕一对螭龙,管钻眼,人字肩,粗阴线脊,绞丝尾从腿下穿过并向上卷起,躯干弯折力度强劲,背面减地浮雕四枝卷草。“提油”烤色,始见于宋代仿古玉,传世品中多见红色和黑色两种。

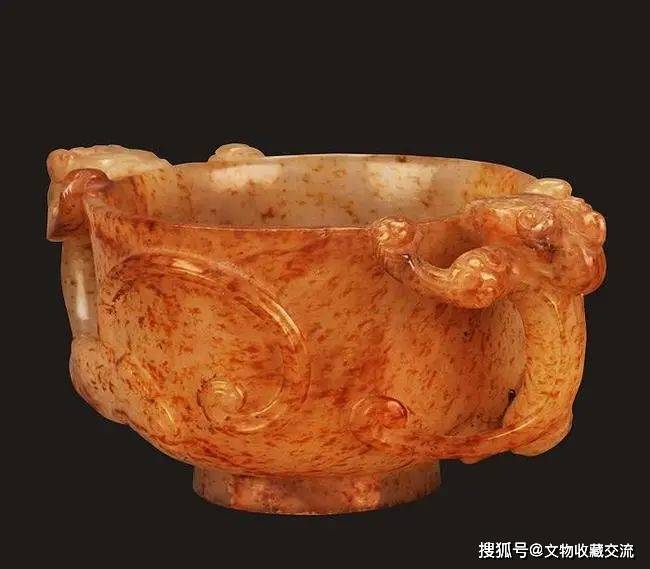

从出土及传世的一些明代玉器实物上看,明代的人工染色技术已经非常普遍了。江苏省江宁县明沐睿墓出土了一件双螭耳玉杯,上面的橙色斑点很鲜艳,而玉器的质地也很好,所以这种斑点不可能是在地下埋藏过程中形成的沁色,应该是在入土之前人工染制的假沁色;

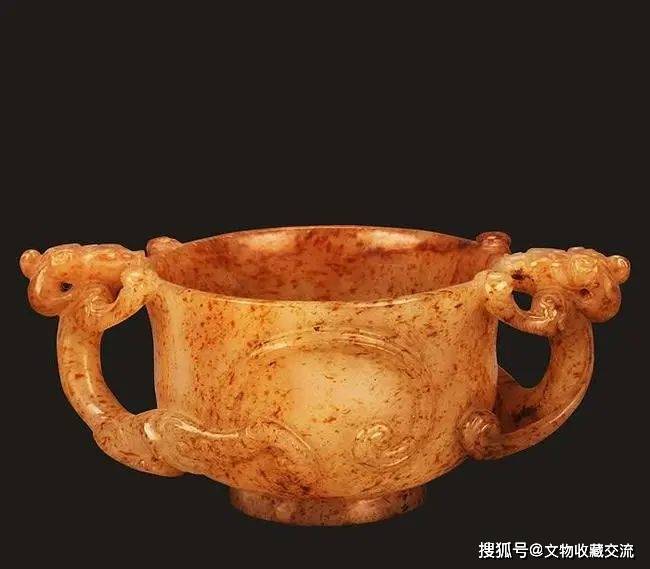

双螭耳玉杯 明 南京市博物馆

口径6.5cm,底径2.1cm,高4.5cm。江苏省江宁县殷巷将军山明沐睿墓出土,青白玉质,里面有似乎在流动的褐色斑纹,双耳小杯,杯口微外撇,弧腹内收,器壁较薄,小圈足底。两边透雕对称螭龙把,螭龙作躬背攀爬,为明代典型螭龙形式。

在上海市龙华乡明代嘉靖年间墓中出土的一件瓜果纹玉带扣上,浮雕的瓜果部分为不均匀的黄褐色,颜色在裂纹处较深并且沿着裂纹的走向渗入,而且有颜色的部分与下面纯白的玉质反差强烈,具有人工染色的特征。

瓜果纹玉带饰 明 上海市龙华乡明代出土

在上海市浦东区明嘉靖年间陆氏墓中出土的一件透雕玉牌饰,玉质为青白色,在透雕花纹部分的断面及凹陷处,都附著着象烟油似的物质,这种仿佛旧色的物质并没有渗入玉质的肌理,又不像出土环境下附著的泥土那样可以轻易去除掉,应该是在玉器入土前有意涂抹的有色物质,其目的就是想让玉器带有旧色,冒充古旧玉器。

白玉牌 明 上海陆家嘴明代陆氏墓出土

在传世的明代玉器中也常见类似的人工染色的情况。如果将这种冒充古玉自然沁色的人工染色技法应用于模仿古代造型或纹饰的玉器上,用以冒充古代玉器,欺骗买者,牟取暴利,那么这样的玉器就是名符其实的伪古玉。

玉带钩 明 辽宁省博物馆

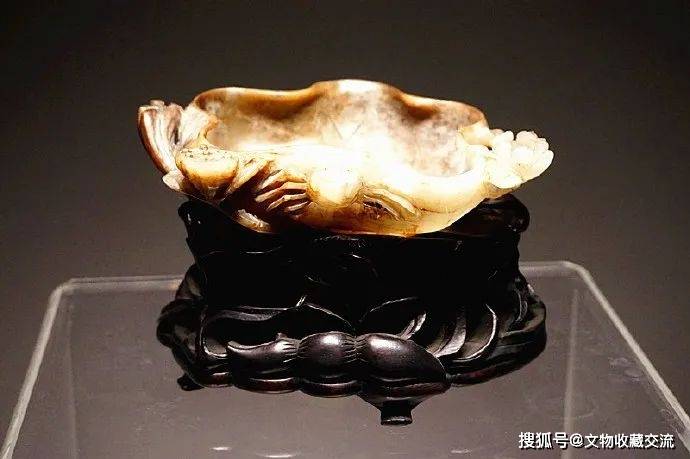

玉荷叶洗 明 辽宁省博物馆

从明代的文献记载来看,当时的玉器收藏家非常重视古玉的沁色,把沁色作为古玉的真品特征和赏玩的重点。

但他们对沁色的认识尚处于低级阶段,对通过人工染色技术制造的伪沁的情况也知之甚少,甚至像高濂、张应文这样的著名收藏家都认为“血浸”、“尸古”、“黑漆古”、“水锈”、“土古”等都是古玉的自然沁色,“似难伪造”,可见他们的头脑中尚无人工染色制造假沁的意识,也没有辨识这类假沁的能力。

螭纹玉花插 明 故宫博物院

玉质青白色,经大量染色处理。器身口大底小,高浮雕松树和螭龙,有浅浮雕字“青松挺秀,万载长春。”

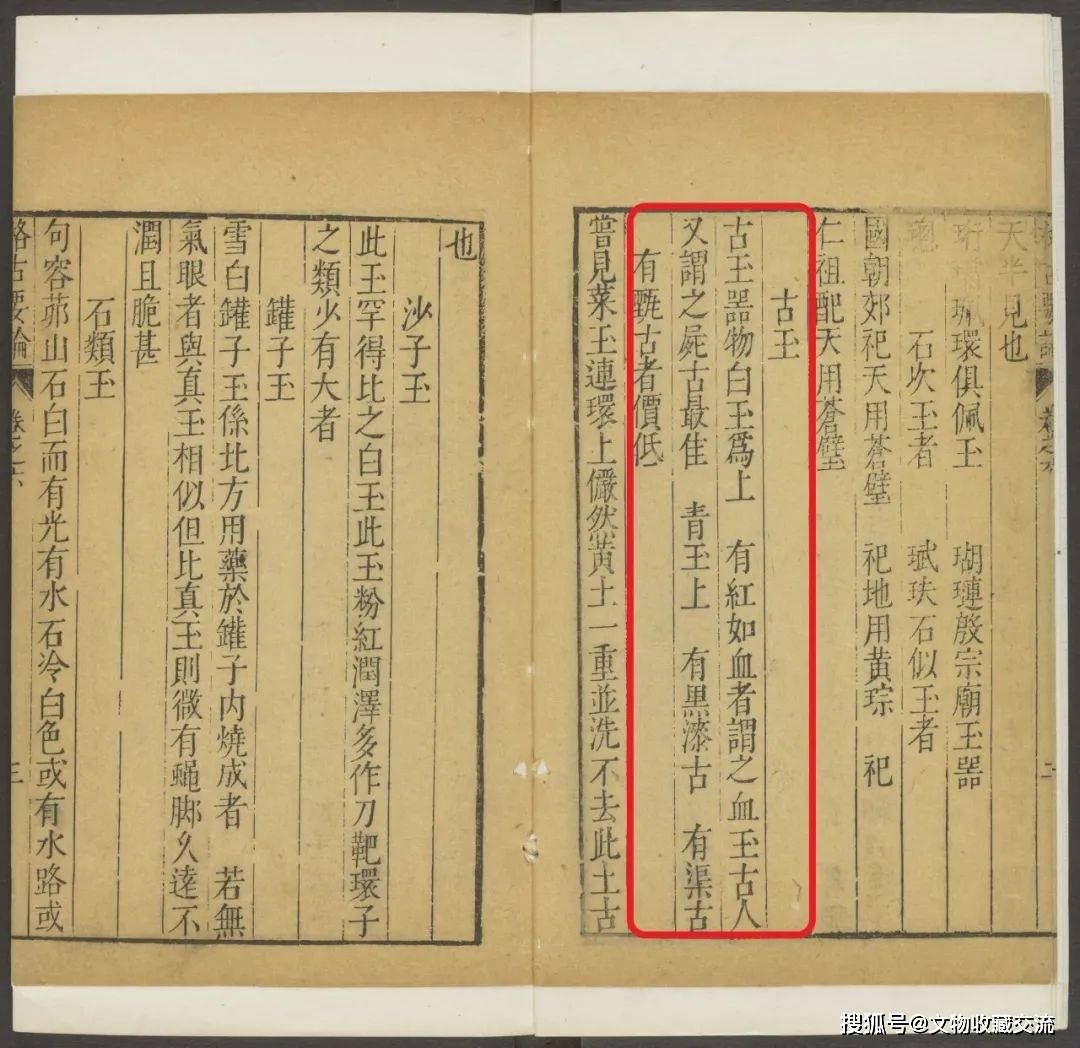

曹昭所撰《格古要论》成书于明洪武二十一年(1388年),共3卷,我们现在常见的是经王佐增补为13卷的版本,名为《新增格古要论》,这是存世最早的文物鉴定专著,书中的记载反映了明初伪古玉生产及收藏家辨伪的情况。在“古玉”条目下记载:“古玉器物,白玉为上,有红如血者,谓之血玉,古人又谓之尸古,最佳。青玉上,有黑漆古、有渠古、有甄古者,价低。”作者认为上述玉器的颜色变化都是古玉的特征。

新增格古要论 明 曹昭著、王佐校増

明万历新都黄正位等校刊本

现在我们知道,传世的明清玉器中所谓的“血玉”、“尸古”、“黑漆古”其实都是人工染色的结果。

通过对《新增格古要论》部分记载的分析看,可以推测实际情况很可能是这样的:在明代初期甚至更早的时间,在伪古玉的做伪手段中,已经使用了人工染色技术,但由于制作伪古玉都是在隐秘状态下进行,不为世人和收藏家所知,加上当时人对古玉的了解比较少,所以都不知晓这种做伪方法,把它们当作是古玉真品的特征来欣赏,又被曹昭这样有文化素养的收藏家以出书的形式加以记录和宣扬,更给世人造成了错觉。

等待染色的玉器

明中叶以后,江南地区的商品经济逐渐发达,产生了一批商业新贵,他们为了避免被视为庸俗之辈,附庸风雅,大量收购古物,强大的购买力诱使玉工制作出大量的伪古玉,在明代后期形成了制作伪古玉的风潮,这是中国玉器史上伪古玉生产的第一个高峰阶段。

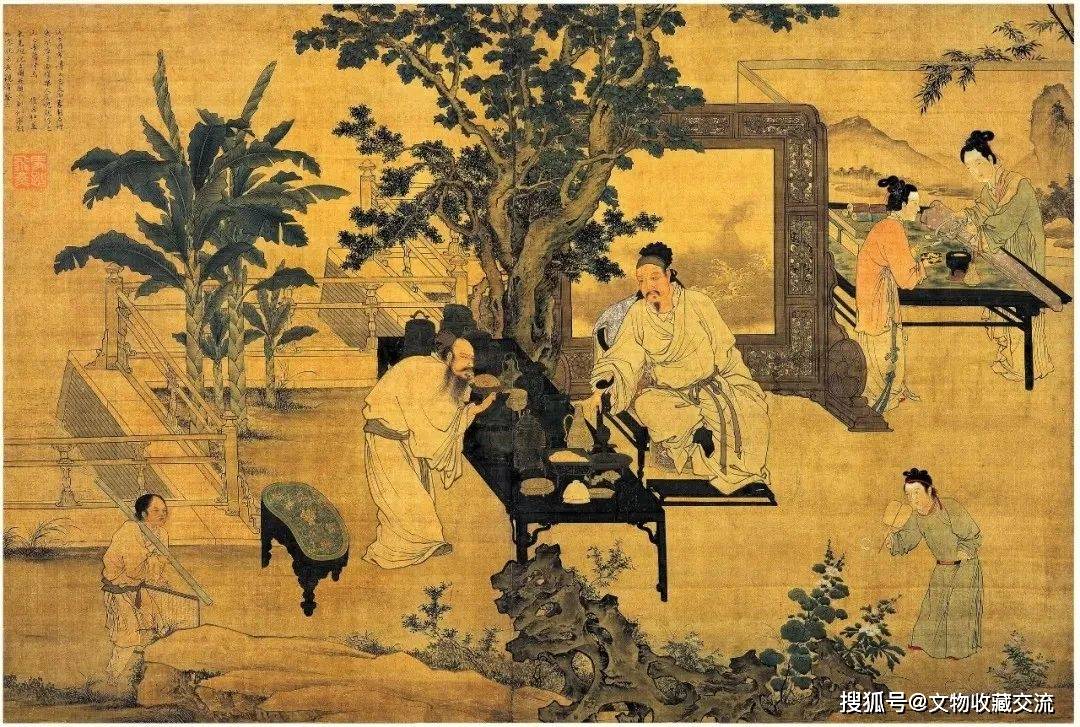

《玩古图》 明 杜堇

明代嘉靖、万历时期制作伪古玉的手法高超多样,达到了“乱真”的程度,这从当时文人高濂的《燕闲清赏笺》和张应文的《清秘藏》中的记载得到认证。因为他们都是当时的收藏家,记述的又是当时的历史现状,因此这些文献的可信度比较高。

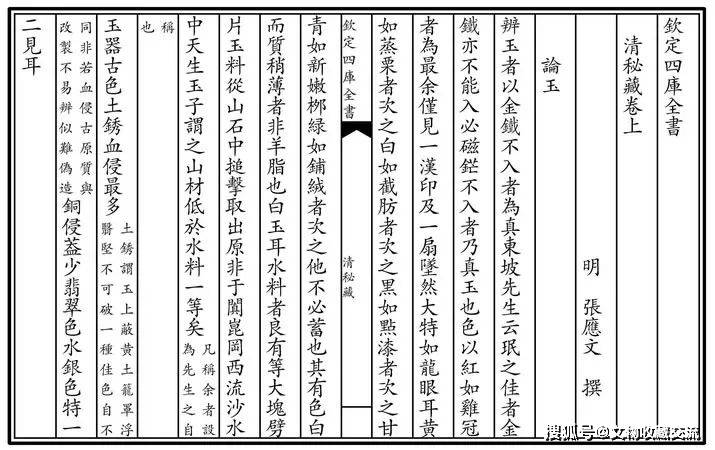

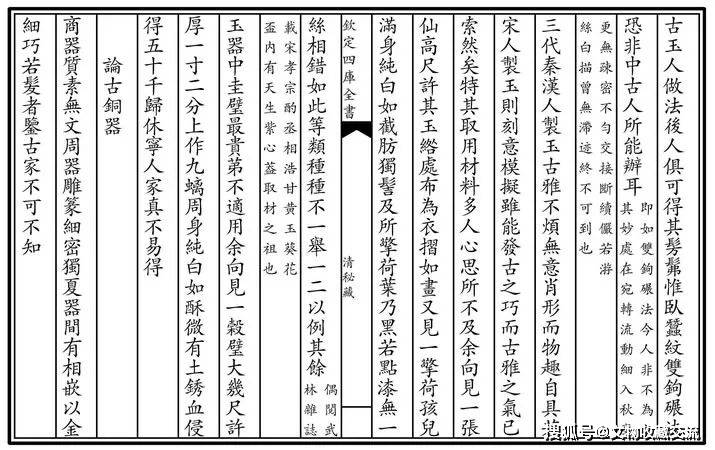

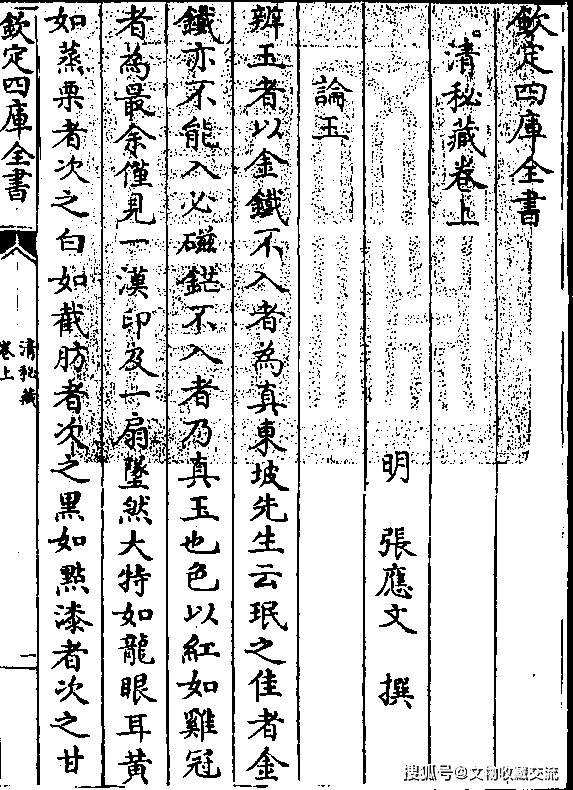

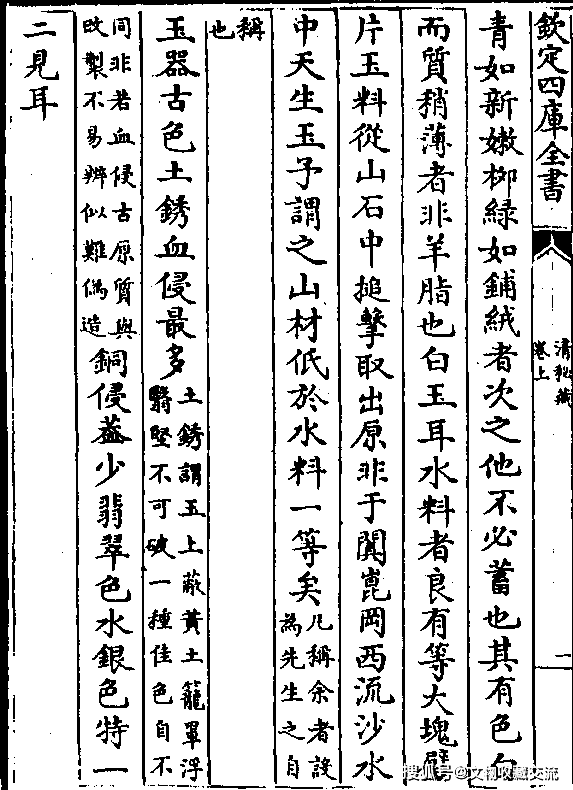

《清秘藏》 张应文

高濂所著的《燕闲清赏笺》约成书于明万历十九年(1591年),其中《论古玉器》专门针对当时伪古玉生产的记载,如:“至若古玉,传世者少,出土者多,土锈尸侵,似难伪造。凡古玉,上有血侵,色红如血;有黑锈如漆,做法典雅,摩弄圆滑,谓之尸古;如上蔽黄土,笼罩浮翳,坚不可破,谓之土古旧;见一玉半裹青绿,此必墓中与铜器相杂,沾染铜色乃尔,亦奇物也。”与明初曹昭一样,认为玉器上的各种颜色或为玉料的天然颜色,或为出土古玉的自然沁色,“似难伪造”,头脑中仍然没有认为玉器的沁色存在人工染色造假的意识。

张应文为嘉靖、万历时期的著名藏书家,著有《清秘藏》,在《论玉》一节中对古玉的沁色也有所涉及:“玉器古色、土锈、血浸略多(原文注:土锈谓玉蔽黄,黄土笼罩浮翳,坚不可破,一种佳色自不同,非若血浸古,原质与改制不易辨,似难伪造)。铜浸盖少翡翠色,水银色特一、二见耳。”

《清秘藏》书影 张应文

张应文与高濂为同时代人,他们对玉器及伪古玉的观念也大致相同,也认为古玉的各种沁色都是自然形成的,而不是伪造的。

青玉狮 明 天津博物馆

通过对传世的明代玉器和文献资料分析,可以断定明代玉器上确实存在人工染色。结合明代后期伪古玉盛行的情况,可以推断在明代的伪古玉制作中,已经采用了人工染色制作伪沁,只是当时的鉴藏者尚没有辨识这种假沁色的能力而已。

来源:浙江省收藏协会玉器委员会

金秋十月,文物爱好者将迎来一场盛会——第34届湖南文物交流会将于2025年10月10日-13日在长沙拉开帷幕。值此契机,荣宝会文博商学苑携手中国收藏家协会,邀请张广文(故宫博物院研究馆员,国家文物鉴定委员会玉器组召集人)、刘越(中国嘉德国际拍卖有限公司瓷器工艺品部和陶瓷部前总经理)两位业界名师,精心打造《湖南文物寻珍——荣宝会长沙研学之旅》,诚邀您一同开启陶瓷、玉器鉴定 “理论 + 实践” 的深度探索之旅。