世界名著《赎罪》文学鉴赏

夏日的热浪裹挟着青草的气息,在英格兰乡间的一座庄园里徐徐铺展。十三岁的布里奥妮·塔利斯站在窗前,目光穿过庭院,偶然瞥见了姐姐塞西莉亚与佣人之子罗比之间那个令人困惑的瞬间。这个瞬间,如同投入平静湖面的石子,在她稚嫩的认知中激起层层涟漪,最终演变成一场改变所有人命运的指控。

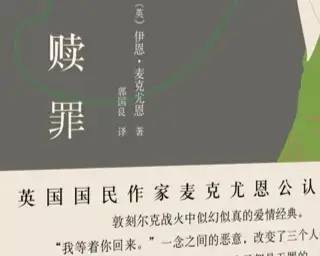

伊恩·麦克尤恩的《赎罪》不仅仅是一个关于误解与悲剧的故事,更是一部关于记忆、叙事与忏悔的深刻探索。小说通过布里奥妮的视角,揭示了人类认知的局限性与主观性。那个夏日午后发生的片段,经过少年想象的加工与重塑,变成了一个看似确凿实则虚幻的“真相”。当我们以为自己掌握了事实时,我们可能只是被自己的偏见与局限所困。

文字在《赎罪》中扮演着双重角色——既是造成悲剧的媒介,也是寻求救赎的工具。布里奥妮长大后成为作家,她试图通过写作来修正过去的错误,给受害者一个她未能在现实中给予的结局。这种通过艺术寻求救赎的行为,引发了对叙事本质的思考:故事能否真正改变过去?虚构的圆满结局是否足以弥补真实的伤痛?

小说中战争背景的铺陈并非偶然。外部世界的混乱与崩溃映照着人物内心的破碎与挣扎。罗比被迫离开剑桥投身战场,塞西莉亚脱下华服成为医护人员,布里奥妮则在战地医院里通过照顾伤员来忏悔自己的过错。麦克尤恩巧妙地将个人悲剧置于历史洪流之中,暗示人类在巨大命运面前的渺小与无力。

《赎罪》最令人震撼的揭示在小说的结尾部分。当读者发现自己所读的“真相”其实是经过修饰的版本时,不禁会思考:我们如何区分真实与虚构?记忆是否只是我们讲给自己的故事?布里奥妮用一生时间试图通过写作来赎罪,但最终承认“这不是真的救赎,只是延缓了痛苦的到来”。

人生往往如此,我们常常被自己一时的确定所蒙蔽,做出无法挽回的判断。那些我们坚信不疑的“事实”,可能只是视角有限的片面之见。《赎罪》提醒着我们,对待他人的行为应保持谦逊与审慎,因为我们的每一次判断都可能承载着另一个生命的重量。真正的赎罪不在于改写过去,而在于承认错误的勇气,以及在未来行为中保持的永恒警惕。

微信

上一篇:余生,静心品茶,品味生活

下一篇:宏观政策“四两拨千斤”的艺术