以戏为媒唤醒红色记忆!河南抗战题材剧目艺术档案展开展

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,由河南省文化艺术研究院、中华豫剧文化促进会、郑州西亚斯学院联合主办,郑州西亚斯学院音乐戏剧学院、河南省艺术档案中心承办,中原文学杂志社协办的“河南抗战题材剧目艺术档案展”,于2025年9月17日在郑州西亚斯学院开幕。这是我省首次围绕地方戏抗战题材剧目开展的专题艺术档案展,也是新中国成立以来河南抗战题材戏剧创作成果的首次系统性梳理与呈现,旨在通过档案梳理与展示,再现艰苦卓绝的抗战岁月,传承红色文化基因,弘扬爱国主义精神。

艺术档案:还原抗战戏剧的历史记忆

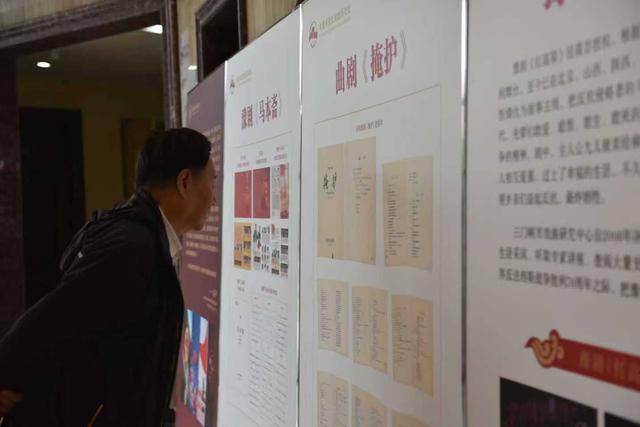

走进郑州西亚斯学院音乐戏剧学院一楼大厅的展览主场,戏单、剧本手稿、演出剧照、创作札记等档案照片有序陈列,一部鲜活的“河南抗战戏剧史”缓缓展开。展览重点呈现了多部经典抗战剧目,如豫剧《涤耻血》《克敌荣归》《巾帼侠》《杨靖宇》《红菊》《红高粱》《国魂》《樊粹庭》,民族歌剧《月照盖头岭》,曲剧《掩护》等,涵盖从抗战时期至今各个阶段的创作成果。它们不仅展现河南地方戏在抗战题材上的艺术探索,更通过档案照片揭示其创作背景、艺术特色、社会影响及背后的历史细节。此外,展览特别设置“樊粹庭抗战名剧专题”,展出豫剧大师樊粹庭手迹,陈素真、张袖云、毛兰花等名旦演出《涤耻血》《克敌荣归》的珍贵戏报与剧照,以及狮吼儿童剧团在艰难岁月中延续豫剧命脉的历史照片。

学术研讨:深挖红色戏剧的文化价值

此次活动不止于“展”,更在于“研”。展览期间,“河南地方戏抗战戏剧学术研讨会”同步举行,省内外专家学者齐聚一堂,围绕抗战剧目的艺术特征、文化价值与社会功能展开深度交流,为河南红色戏剧的研究与创作注入新思考。

研讨会上,与会嘉宾聚焦核心议题——河南地方戏抗战题材作品的创作语境、艺术特征与社会价值,深入探讨了豫剧、越调、曲剧三大本土剧种在人物选择(如何塑造接地气的抗战英雄)、叙事结构(怎样用地方戏逻辑讲好抗战故事)、表演程式(如何平衡传统唱腔与红色主题)上的文化差异。

这场研讨会不仅为河南抗战题材戏剧创作与研究提供了新思路,更让红色戏剧的文化内核得到进一步挖掘——它不仅是艺术作品,更是承载民族记忆、传递爱国精神的重要载体。

创新转化:让红色艺术档案“活”在当下

“抗战戏剧是中国军民抗战历史的重要艺术载体,承载着深厚的民族记忆与精神力量”河南省文化艺术研究院相关负责人表示,此次档案展与研讨活动,既是对历史的回望,更是一次红色文化资源转化的创新尝试。

一方面,河南省文化艺术研究院通过系统征集分散于省直与各地国有院团、民间的抗战题材剧目资料,填补了新中国成立后河南地方戏抗战剧目研究的学术空白,让散落的艺术档案“活”起来;另一方面,在高校校园举办展览,既普及了艺术档案意识,更将地方戏艺术与爱国主义教育深度融合,打造“戏剧里的思政课”。未来,这些艺术档案还将进一步应用于文旅研学、红色景区展陈等场景,推动河南地方戏剧资源、红色文化资源向文旅价值转化。

此次“河南抗战题材剧目艺术档案展”,既是河南省文化艺术研究院首次举办的抗战题材剧目专题档案展,也是对中华民族伟大抗战胜利的艺术纪念,更是我省推动艺术科研与文旅融合、公共文化服务深度结合的生动实践。通过地方戏这一河南民众喜闻乐见的艺术形式,让抗战记忆融入当代生活,让爱国精神在潜移默化中浸润人心。(通讯员:王朝铭)