面对面 | 从足球中场到“硬笔书法第一人”:庞中华的快乐书法与时代答卷

“哎哟,这每一个都写得蛮好的嘛,装裱得都好精致哇!”今年8月底,英雄杯第十五届中国钢笔书法大赛在上海举行,中国硬笔书法协会创会主席、国家开放大学特聘教授庞中华作为大赛评委之一也来到了上海,带着他标志性的四川普通话和评委们一同交流。

对于九零后甚至于零零后来说,庞中华这个名字是与钢笔字帖牢牢绑定在一起的,大家的童年回忆里都少不了一本庞中华钢笔字帖,说他是中国硬笔书法第一人一点也不为过,然而,在笔墨纸砚之外,许多人或许不知道,这位书法大家的人生哲学,竟与绿茵场上的奔跑拼抢息息相关。

扬子晚报|紫牛新闻记者 沈昭 冯秋红

视频|沈昭

绿茵场上的启蒙

扬长避短的生存哲学

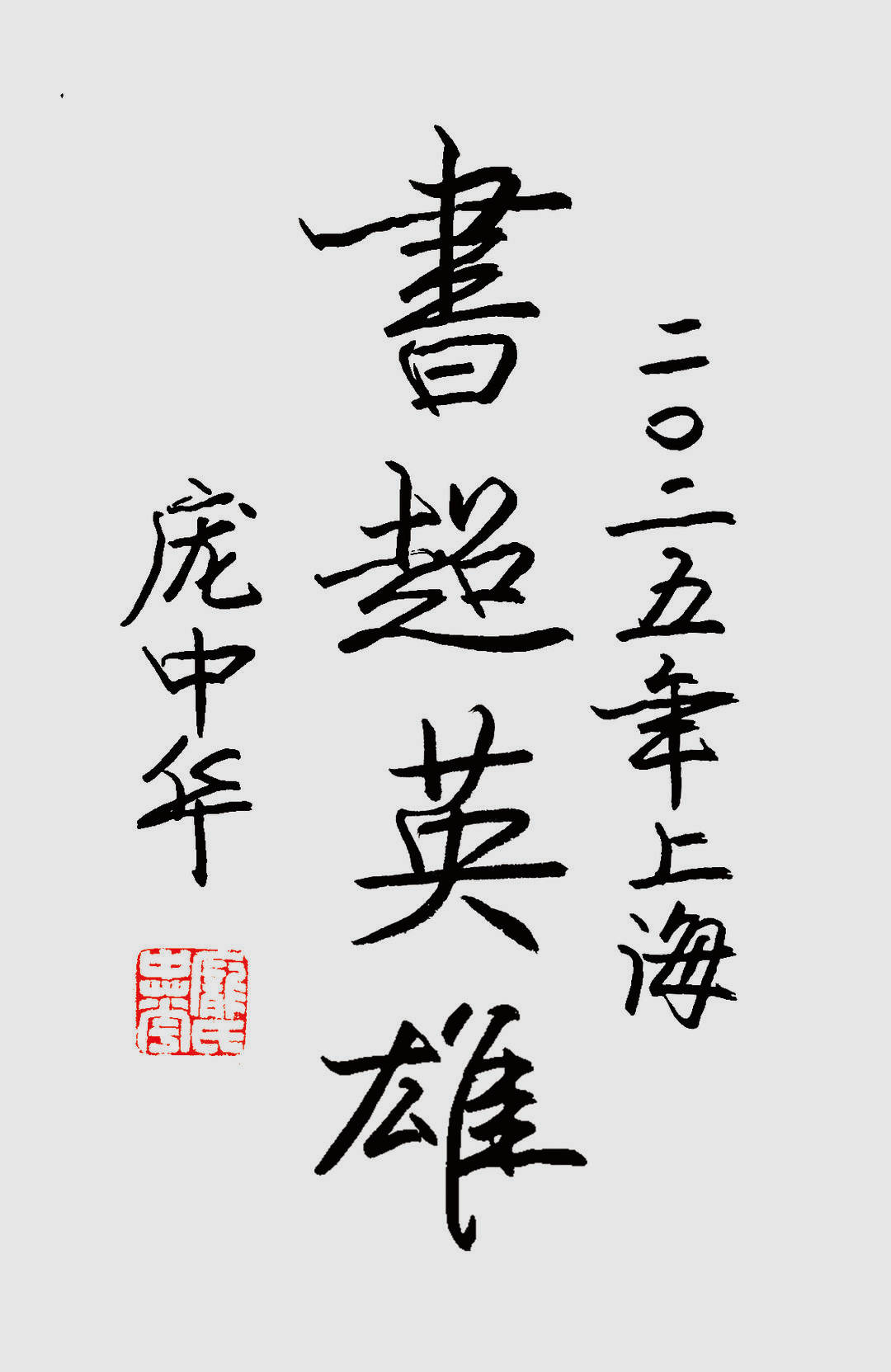

“庞老师,您知道‘苏超’江苏足球联赛吗?我们《扬子晚报》今年也要做一个书超,书法的书,江苏全民书法大赛。”听闻记者的话后,庞中华为首届“书超江苏”全民书法大会提笔写下了“书超英雄”几个字。说到足球,他也一下子就打开了话匣子:“我年轻的时候非常喜欢踢足球,我在我们学校的校代表队里,还写过一篇文章讲我怎样踢足球。”

时光回溯到三年自然灾害时期,年轻的庞中华身体孱弱,十六七岁时体重仅有几十斤。对未来的忧虑让他下定决心锻炼身体。尝试过篮球、排球后,都因容易伤及拉琴写字的手指而作罢。最终,他选择了足球。

在学校的业余球队里,他敏锐地发现了问题:队员们普遍缺乏拼抢精神,常常因体力不足而放弃追球。庞中华没有抱怨,而是开始思考自己的破局之道——“扬长避短”。他分析,自己的优势在于肯吃苦、善思考,短板是体格。于是,他决定将“速度”打造成自己的最强武器。

他开始了极其刻苦的训练,专攻短跑,将百米成绩提升到11秒,达到国家二级运动员水平。他不仅练绝对速度,更练在短距离内的爆发、变向和肌肉力量。在此基础上,他为自己量身定制了球场上的“战术”:

“跑身后”:他会将球精准地踢到对方防守队员身后一两米处,然后利用速度优势瞬间启动,几步之内完成超越,形成单刀。

“贴身抢”:当对方拿球时,他会立刻贴身紧逼,用脚尖或脚背将球捅开,再利用速度甩开对手。

这套战术的核心,就是最大限度地发挥速度优势,规避身体对抗的劣势。他所在的球队甚至以此战术战胜了下放至武汉的河南省专业队老队员。这场胜利,让他深刻领悟到“扬长避短,不予硬拼”的真理。这股从足球场上带来的精神,后来成为他钻研书法、开创教学法的核心哲学。

在深山做地质队员的二十年

手风琴和写字伴我度过寂寞的日夜

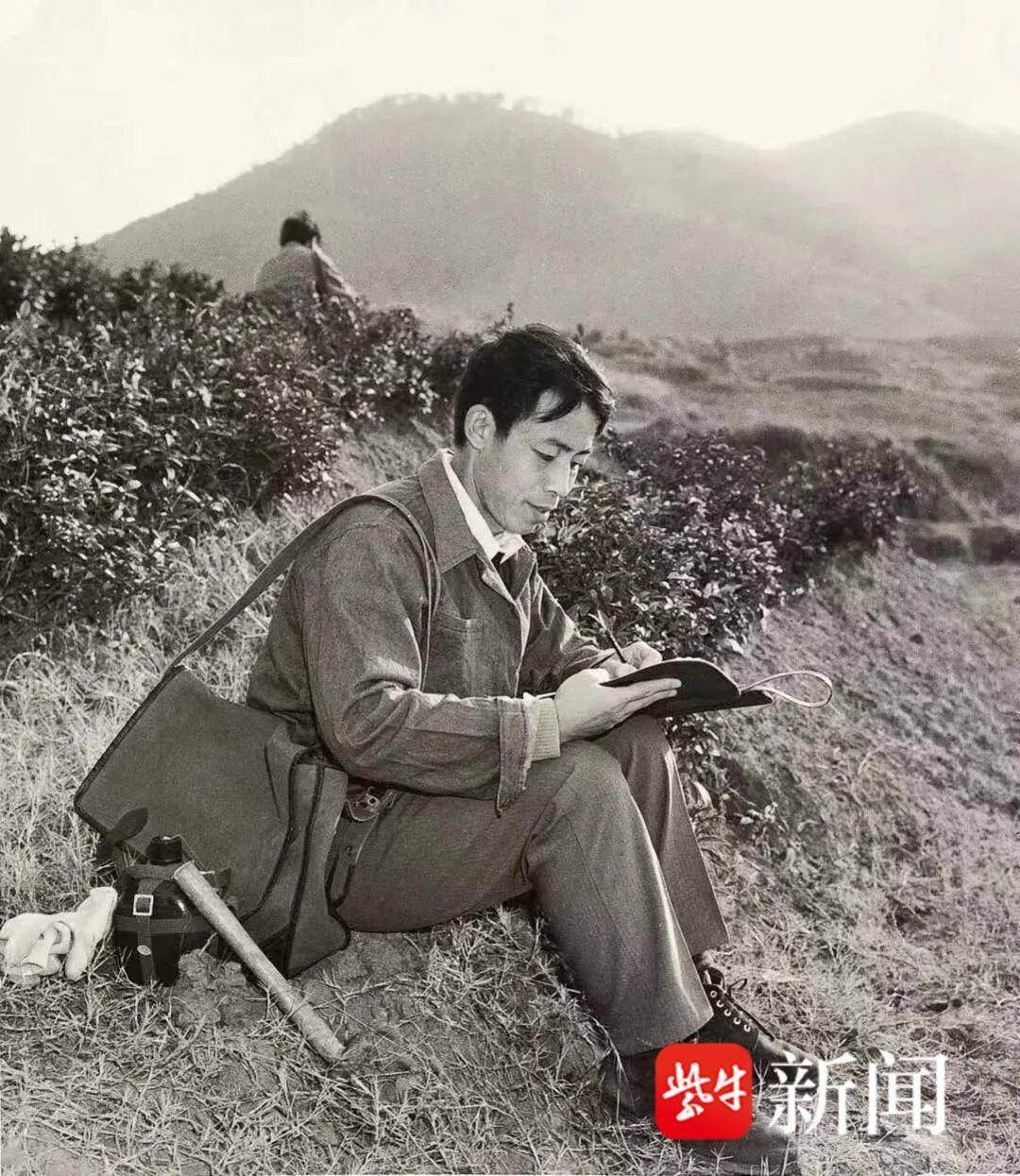

年轻时庞中华先是进了地质队工作,在深山里一待就是二十年,“我是重庆人嘛,那时候一个年轻人,离开了家乡,到深山里面是很寂寞的。”庞中华走过了大别山,又走过了太行山,在人迹罕至的山中度过一个又一个日夜,“山里面就是有树,有鸟,有时候能碰到几个农民还能说两句话,别的时候几乎都不讲话。每天晚上回来,我就坐在煤油灯下,画地质图,读书,写点东西,还好有手风琴,不然都不知道那么多夜晚要怎么度过。”

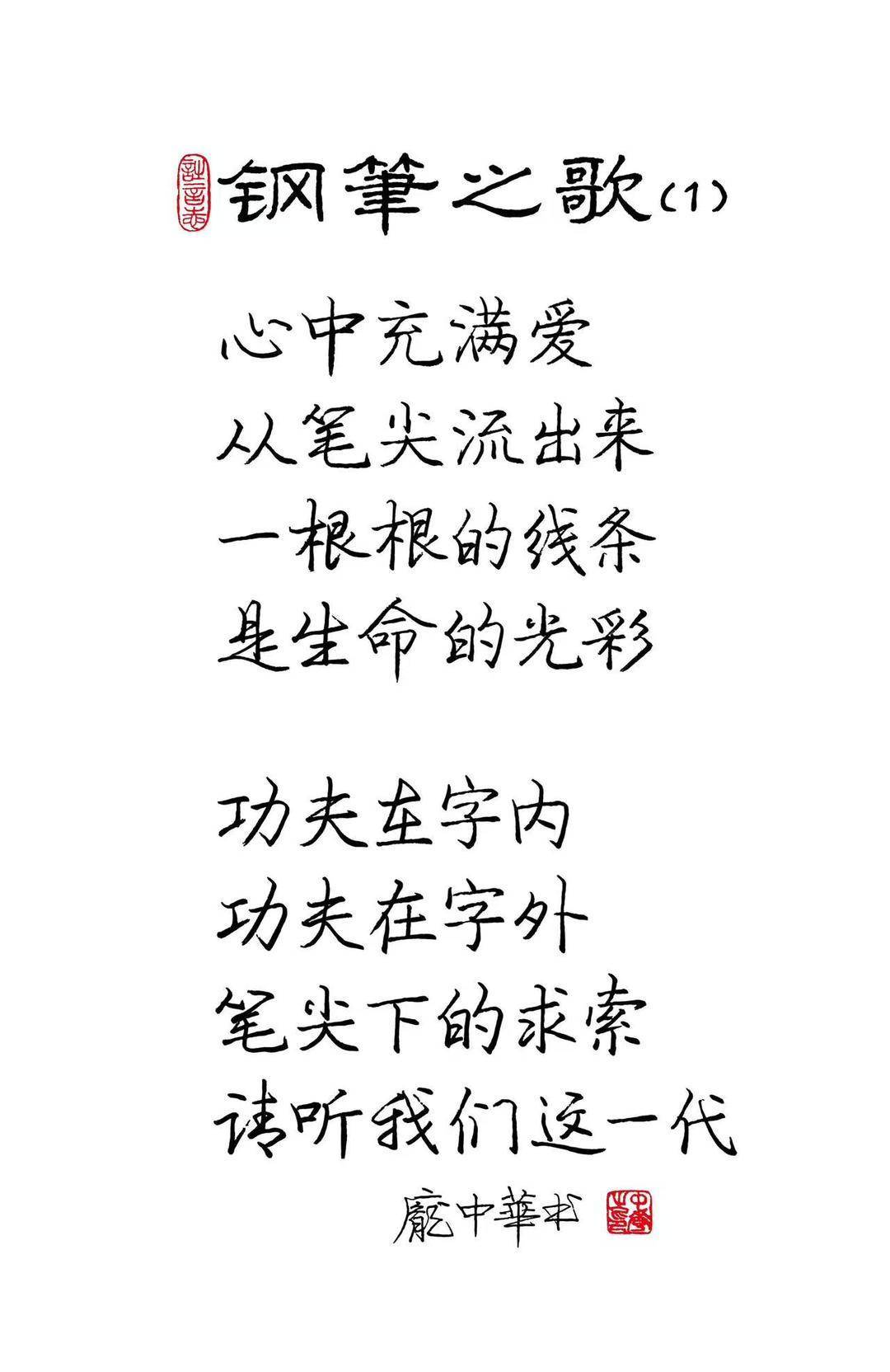

手风琴是庞中华在十二三岁时在少年宫学的,并爱上的。庞中华发现,音乐和书法是有相通之处的,很多书家前辈也都曾提到过这一点,但到底是怎么相通的,说的并不算细,庞中华就开始琢磨,汉字和音乐一样也是有节奏的吗?琴键上的节奏是如此,书法的节奏又是怎样的?这么一琢磨,还真就琢磨出了后来名扬海内外的庞中华快乐书法教学法,将音乐和书法相结合,一句“唱着歌练字,好快活呀”还成为了广为流传的网络金句。“音乐的线条是浮动在空间中的,是听觉的线条;书法的线条是凝固在纸上的,是视觉的线条。但它们的本质都是线条,都有节奏”。

时至今日,书法、音乐和运动依旧陪伴着庞中华,80岁的他精神非常好,坚持运动,写诗、拉琴、演唱,坐在桌前拿起钢笔又能沉浸到横竖撇捺的美妙世界当中。

从钢笔字帖到硬笔书法

我也没有想到会有这么大反响

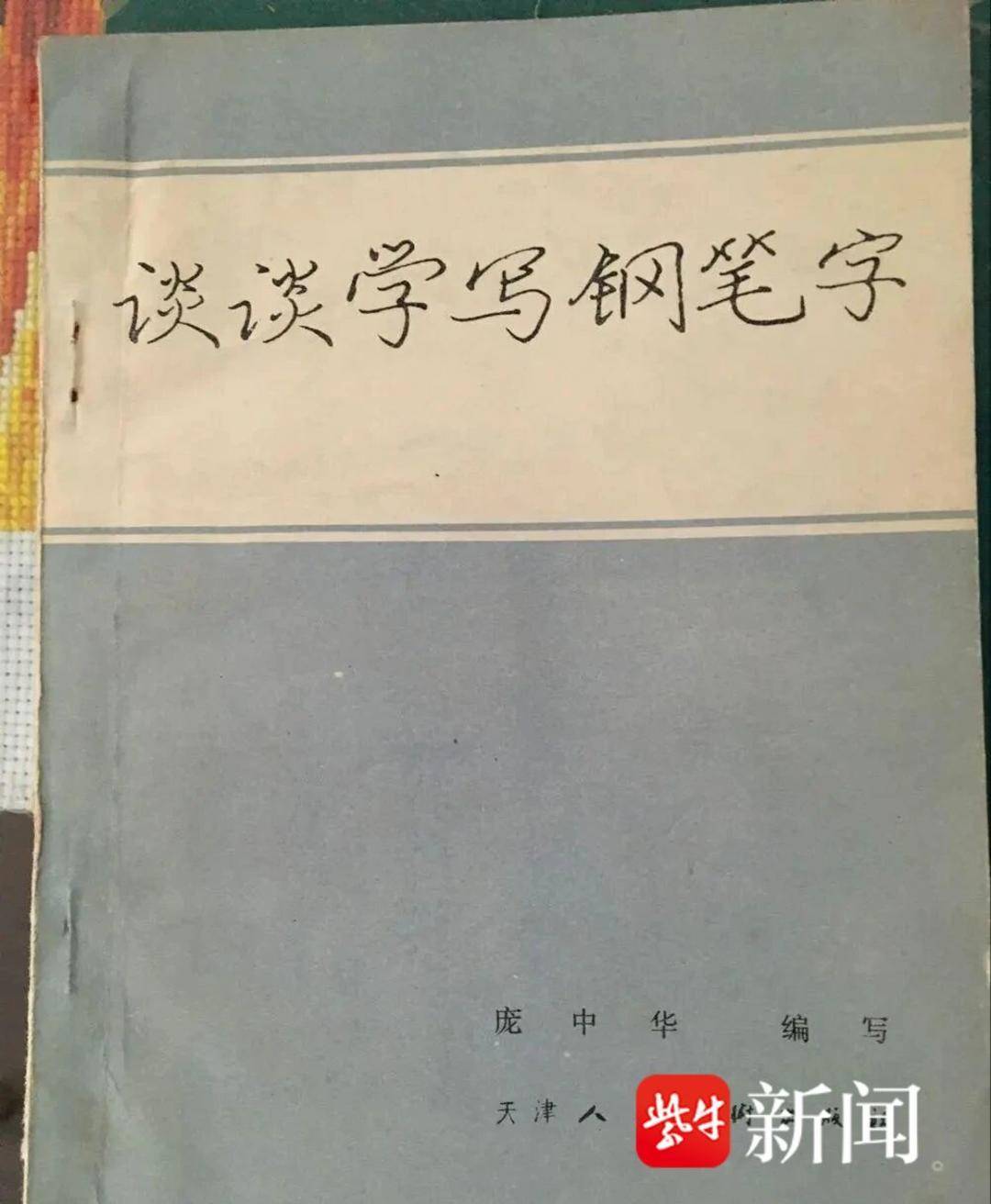

在山里的那些年,庞中华写了很多关于写字的笔记,最初他向出版社投稿,被退了很多次,文怀沙看过他的书稿后十分欣赏,并推荐给了出版社,“那是1980年,我第一本书《谈谈学写钢笔字》出版了,没有想到会引起那么大的反响。”

曾任中国美术家协会主席的江丰老前辈为这本书写了序言,提出了钢笔字也应该是一种书法,“我们那时候哪里敢说钢笔字是书法嘛。那时候这种写钢笔字的书少,我想的就是写一个钢笔字帖,提供给年轻的朋友们。”《谈谈学写钢笔字》出版后大受欢迎,极为畅销,寄给庞中华的读者来信像雪花片一样涌入出版社、杂志社。

很快许多地方开始邀请庞中华去做演讲,在做书法普及教育的过程中,他意识到书写的意义不仅在于练出一手漂亮字,更能够怡情悦性,在青少年素质教育上也起到非常重要的作用。

庞中华回忆起了八十年代末他在山东阳谷县做书法普及教育的往事。山东阳谷县隶属聊城地区,当时在该地区的8个县中,阳谷县学生的高考成绩年年倒数第一。当地教委力邀庞中华来阳谷开设书法训练基地,为县里的学生们进行大范围的书法课程教授,想要从提高综合素质入手来解决应试成绩问题。“当时很多人也不看好,觉得你这个县成绩没搞上去,搞什么书法嘛。”

阳谷县的书法教育实践是成功的,仅仅过了两年,该县的高考成绩从多年的垫底提高到了第二名。更让人惊诧的是,书法课程大面积推广后,该县中小学生的犯罪率降到了历史最低点,学生们也不翻墙逃课了,打架闹事的青少年数量大大减少,练习书法让他们能够静下心来写字读书,细心耐心地应对课业,质疑之声也就从此消失了。“写字时讲究凝神静思、心态平和,于一笔一画中完成手脑的协调,能净化心灵、炼意砺志,进而培养学生严谨细致、静心思考的学习习惯,让成长期青少年的身心得到更好的开发。书法教育确实是能改变性格,通过书写可以培养人很多美好的品德。”

真正能流传千载的

是文化的根脉与精神

近现代的硬笔书法发展与钢笔的传入和普及有着密切关系,19世纪末钢笔作为现代先进书写工具传入中国,最初的使用范围很小。1931年,周荆庭在上海开设了华孚金笔厂,这是英雄金笔厂的前身,钢笔逐渐取代了毛笔,成为了普通大众最主要的书写工具。80年代,庞中华掀起了硬笔书法热,国内随处可见大大小小的钢笔书法比赛,人们学习硬笔书法的热情达到了高峰。而随着手机、电脑的普及,年轻一代越来越习惯于打字而非写字,提笔忘字的问题逐渐被大众所关注。

庞中华并不使用手机,保持着老派的生活方式,在书法上对自己的要求也很高,认真对待每一次书写,他总觉得自己写得还不够好,一遍又一遍地重新调整。“庞老师,您觉得什么样的硬笔书法算写得好呢?”记者这样问他,他思考片刻说:“现在的硬笔书法,继承传统是一部分,字写得好,还远远不够,那只是形式,书法的内容更为重要。”

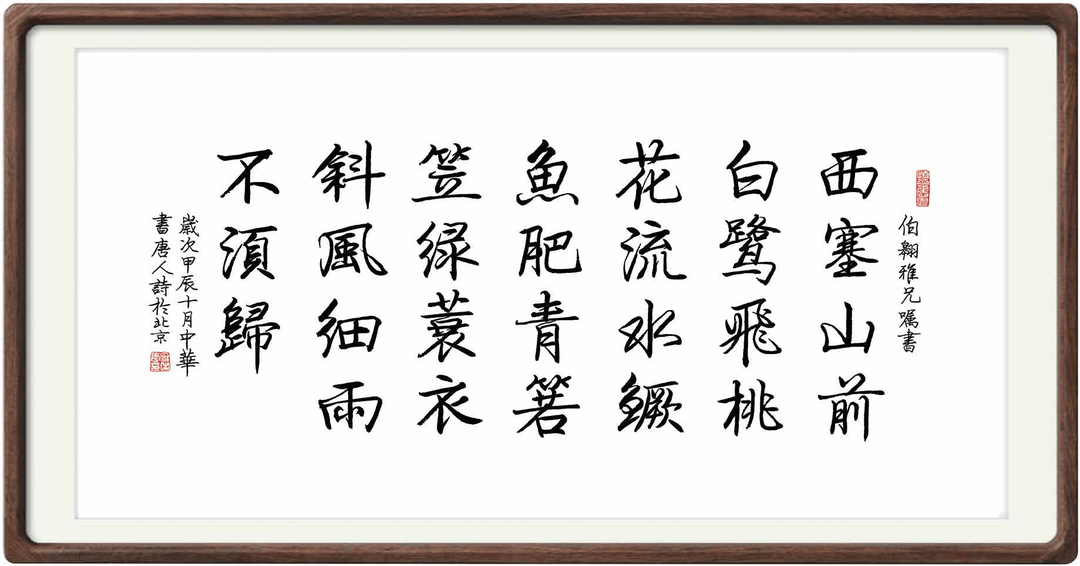

一直以来,庞中华都将把中国书法文化推向世界作为自己的一个梦想,这些年来他在全球多个国家举行了大大小小的硬笔书法讲座、讲学,把中国汉字的魅力讲给全世界人听。“这几年来海外对学中国硬笔书法的热情有多高,你都很难想象。”他几乎走遍了所有常青藤名校,带着他的手风琴和快乐书法,向来自全球不同国家的人们讲授中国书法之美。在联合国开办为期三个月的“中国书法学习班”,来自18个国家的外交官学员们不仅爱上了中国书法,更对中国传统文化有了崭新的认识。新华社驻联合国首席记者顾震球先生曾经这样报道:“一个完全不懂英文的中国人,去教一群完全不懂中文的外国人来学习中国传统书法,简直是一件令人匪夷所思的事情。但是,庞中华先生成功啦!”庞中华说:“中国人绝不能忘掉汉字文化,她是我们中华民族文化的根和本,写好汉字就是让中华文化世代相传。”

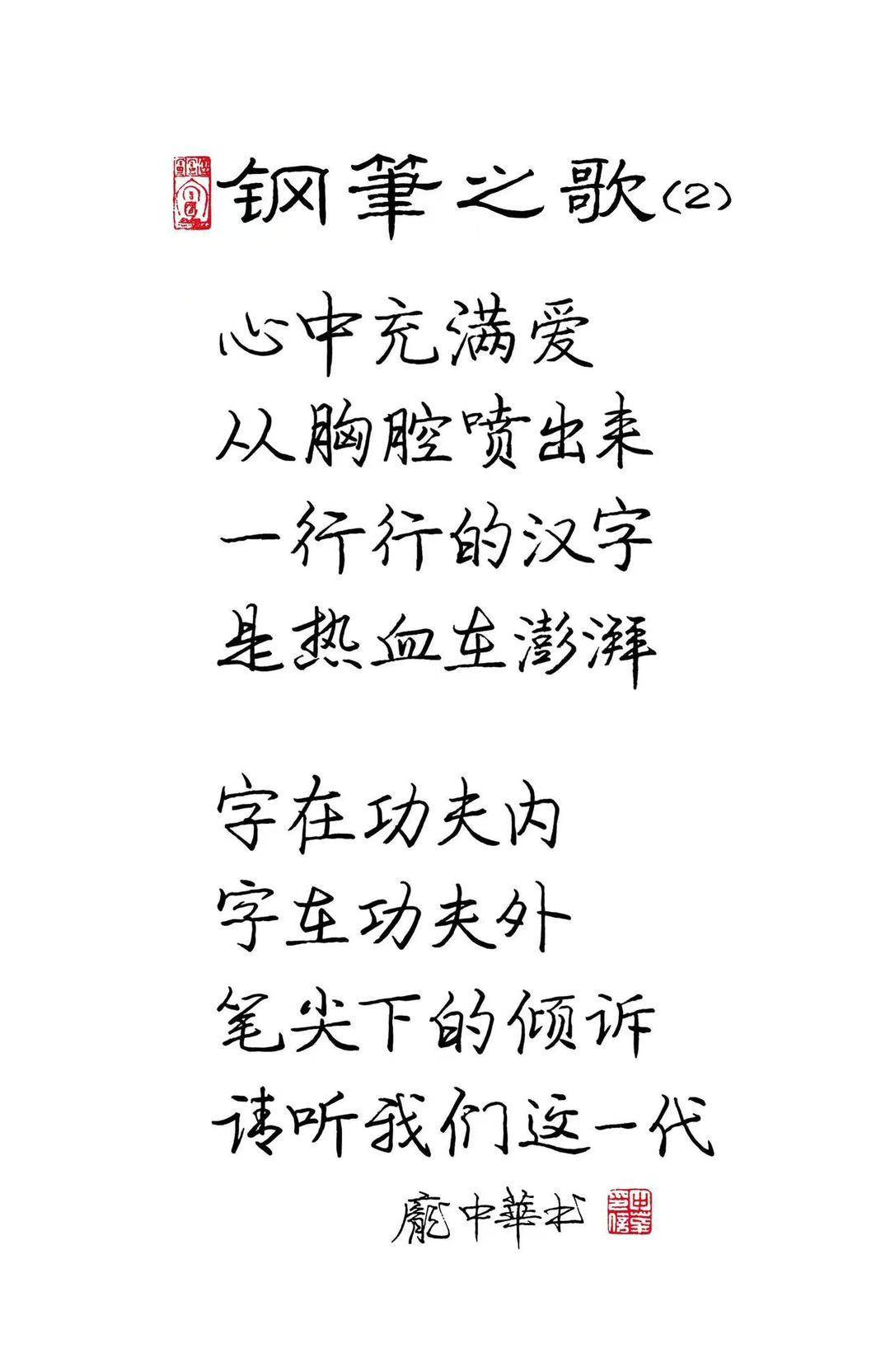

对于书法的未来,他提出了更高的期待:硬笔书法不应止步于抄写唐诗宋词,更要与当代新思维结合,鼓励书写者创作属于自己的内容。“字写得好,只是衣服漂亮。还要看穿这件衣服的人——他的文采、他的思想。”他以此诠释为何王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》能成为千古绝唱, “《兰亭序》为什么好,他不仅字写得好,文章写得更是风流潇洒,如果文章不好,字再好也称不了天下第一行书。”笔墨当随时代,这是很多书家前辈都提过的观点,硬笔书法亦应笔墨随时代,“硬笔书法应该和当代新思维结合,要写现代的东西,写自己的东西。”

他为“书超江苏”全民书法大会题写“书超英雄”,以此寄语所有参赛者。他回忆起80年代硬笔书法大赛百万人参赛的盛况,虽然如今或许难复当年之勇,但他相信,正如杜甫的茅草屋因其文化价值而永存,金碧辉煌的大楼终会褪色,真正能流传千载的,是文化的根脉与精神。