长绳系日 丨 画苑雄风——韩天衡绘画之我见(下)

为致敬海派艺术大家韩天衡先生八十载孜孜矻矻的艺术求索,全面呈现其融古铸今的卓越成就,“长绳系日——韩天衡学艺80年回顾展”正在上海韩天衡美术馆展出中。

“上海韩天衡美术馆”微信公众号将陆续刊载学者文章,带大家更深入地了解韩天衡先生的艺术成就。

画苑雄风

——韩天衡绘画之我见(下)

徐建融

我曾概括韩天衡绘画“只可有一,不可有二”的艺术特色为“艺通三绝,气壮千军”,具体则条理为刻意变形、空间景深、刚劲刻画、色彩斑斓、置阵布势、豪迈妩媚六点。“艺通三绝”是讲他“打通”了篆刻、书法、绘画的关系,不同于一般篆刻家的以刀法为画法,不同于一般书法家的以书法为画法,也不同于一般画家的以画法为画法,而是 以画法为根本,融会刀法、书法而自成我法;“气壮千军”则是讲他艺术风格的霸悍、雄强特色。“刻意变形”是指他的绘画,于形象的塑造不同于一般书法篆刻家的绘画多取书法性的符号化,而是绘画性的;但又不同于“以形写神”的绘画性,而是刻意地变形为几何的构成,如他的荷花,尤其是“韩鸟”的造型,奇特的夸张,堪称其画风的形象代言。“空间景深”是讲他的绘画由明清以降的二维平面,上溯两宋的三维立体,通过背景的渲染、烘托,如春光、秋色、飞雪、月华、云烟等等,使变形的形象置于真实的氛围之中,恍惚迷离,引人入胜!“刚劲刻画”是指他的笔墨,首先不只是率意的抒写性的,而更是刻意的制作性的,哪里浓哪里淡,何处粗何处细,他都有“意在笔先”的惨淡经营;其次是霸悍的,甚至是有兵戈杀气的,如陆俨少先生所说的“用笔要杀”——杀气腾腾,斩钉截铁!“色彩斑斓”是指他的用色,不为“水墨为上”所囿,也不为“平淡天真”所拘,而是浓墨重彩,纷红骇绿,甚至有意无意地借鉴了西方康定斯基、波洛克的现代艺术,而受张大千、刘海粟泼彩的影响则肯定是有意识的,辉煌而热烈,新奇而瑰丽,上接唐代之前中国画“丹青”的传统而别开生面。“置阵布势”是讲他的章法构图,仿佛战场军阵的“如戒严敌”,主次、虚实、上下、左右、疏密、聚散、冲突、呼应、形象、笔墨、色彩,铺天盖地,各就条理又出奇无穷——这样的章法,也许是他借鉴了西方现代艺术的构成主义,但我以为更与他长期的军旅生涯有着直接的关联。面对他气势撼人的画面,每使我仿佛面对张艺谋电影中“鼓万勇士而战”的宏大场面,《尚书·泰誓》中的名句默如雷霆:“我武维扬,侵于之疆,取彼凶残,杀伐用张,于汤有光!”“豪迈妩媚”则是讲他的绘画不仅整体上赋予观者以热血沸腾的英雄气壮,品味其细节,更涵有俏皮活泼的儿女情长,如其禽鸟的眼神有一种萌萌的温柔可爱,其强笔硬翰的收锋常用一两笔俊俏飘逸的回锋,金戈铁马中,别有“小红低唱”,其剑胆琴心如此。

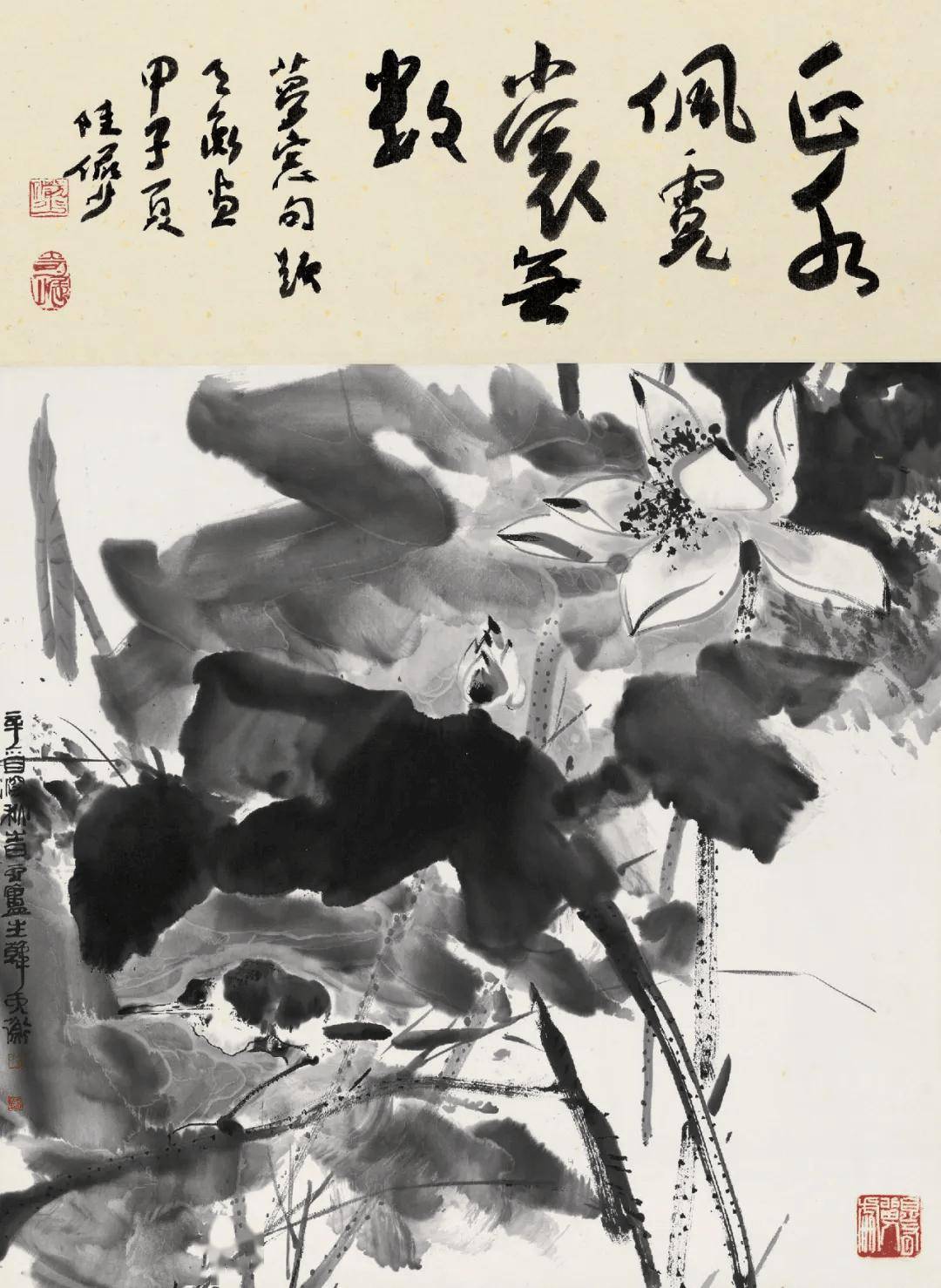

韩天衡作品 墨荷水禽图(1981年)

仍用钱锺书在《七缀集》中的一段话:“束缚在中国旧诗传统里的读者看来,西洋诗里的空灵终嫌着痕迹、费力气,淡远的终嫌有烟火气、荤腥味,简洁的终嫌不够惜墨如金。”同样,习惯于欣赏元明清以来中国画传统的,理所当然地奉冲淡、隽雅、含蓄、清真为正朔,见到张扬浓丽的便不免嗤之以鼻了。

当年,张大千、谢稚柳先生西渡流沙、面壁石室,发为“逐渐惊心于壁上的一切,逐渐发现个人平时熟习于一些明、清的,以及少数宋、元绢或纸上的绘画,将这种眼光来看壁画,一下子是无法妥洽的。这正如池沼与江海之不同,平时所见的前代绘画,只是其中的一角而已”的论述,算得上石破天惊、振聋发聩了,尚且被“认为敦煌壁画是水陆道场工匠画,庸俗不堪,画家沾此气息便走火入魔,为大千惋惜”(叶浅予语)。

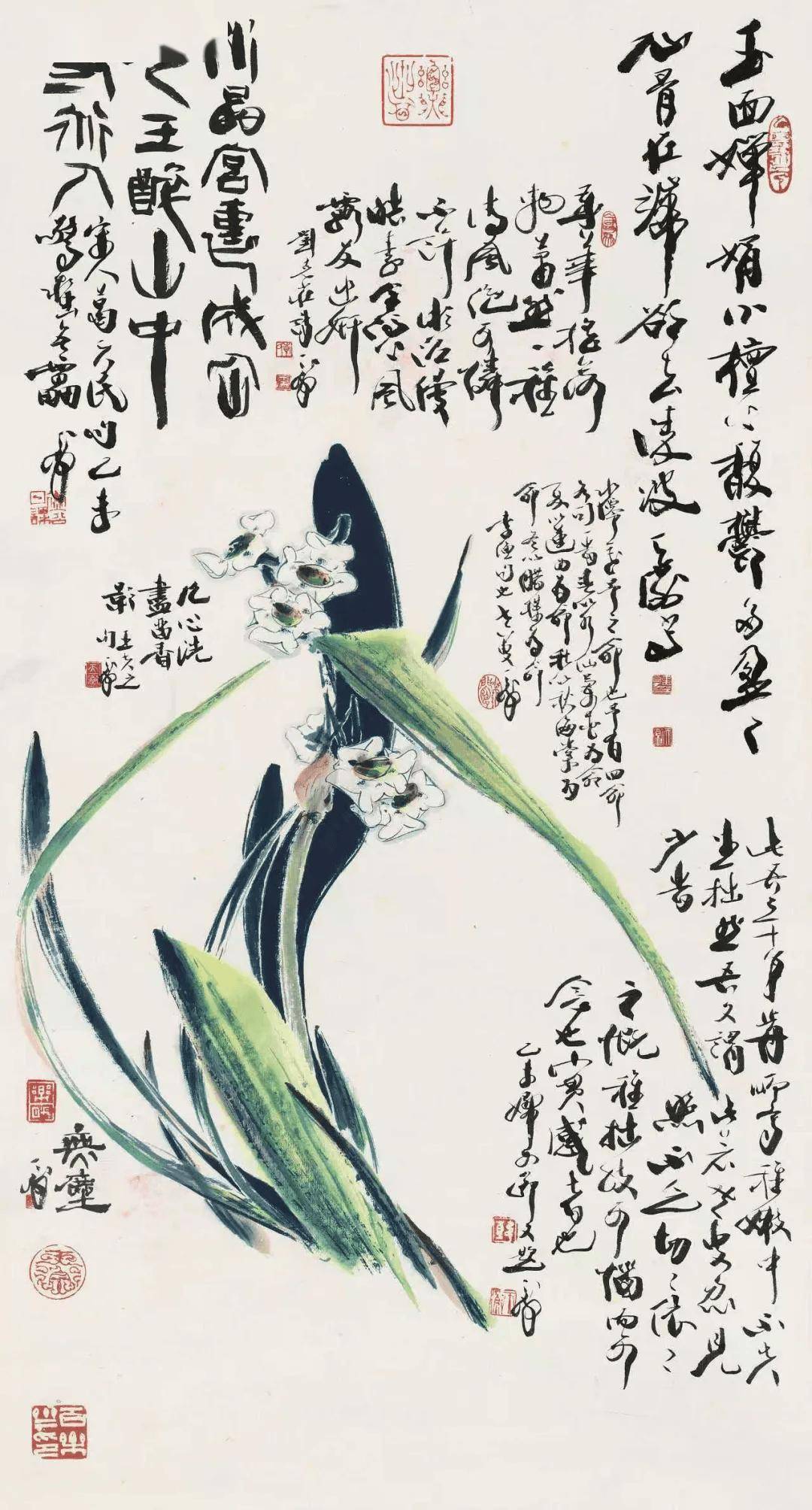

韩天衡作品 玉面婵娟图(1988年)

自然,对于韩天衡的绘画,乃至其书法、篆刻,因为不能欣赏而持贬低意见的也颇有人在。我认为,站在元、明、清审美的立场,他们的批评是完全正确的,但 站在全部中国审美的立场,包括唐、宋之前的,元、明、清以来的,今天的还有将来的中国审美立场,则“条条大路通罗马”,如潘天寿所说:“以自己晓得的东西排斥自己不晓得的东西,这不是学者的态度。百花齐放、百家争鸣的艺术方针,完全是对的。”包括不应该以自己践行的东西排斥自己不践行的东西、以自己喜欢的东西排斥自己不喜欢的东西。所谓“和而不同”,也正是这个意思。

但是,在“我”,固然不可“以自己晓得的、践行的、喜欢的东西,排斥、否定别人晓得的、践行的、喜欢的东西”;对“别人”,却应该允许“他”“以自己晓得的、践行的、喜欢的东西,排斥、否定我所晓得的、践行的、喜欢的东西”。前一种态度,便是我经常讲到的“走他们的路,让别人去走吧”;后一种态度,则是但丁在《神曲》中所讲的“走自己的路,让别人去说吧”。

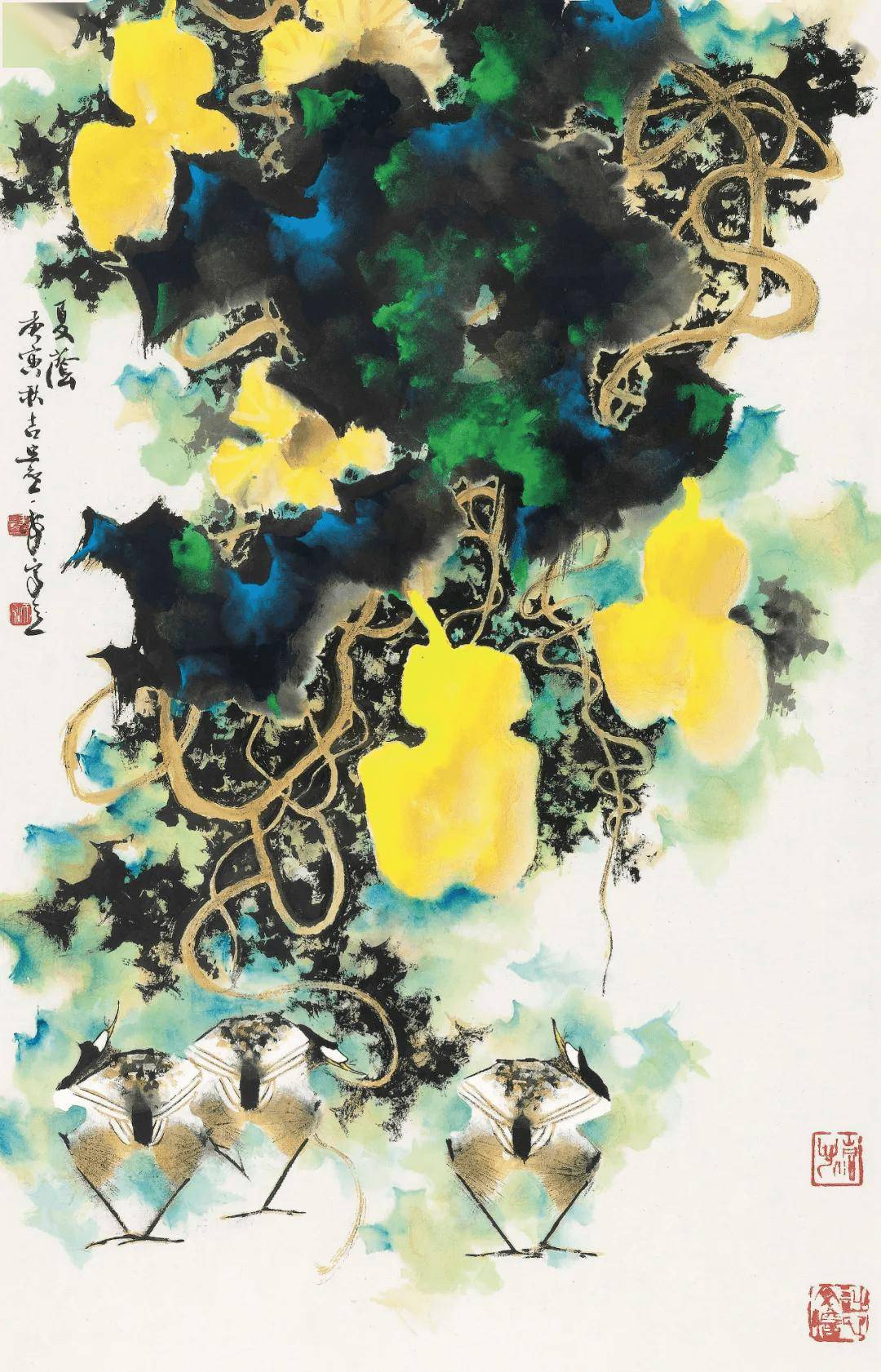

韩天衡作品 夏荫图(2010年)

《神曲》的“地狱篇”中还有一段“魔鬼”的自诩:“敝魔最好讲理。”钱锺书在《走在人生边上》中引述了这一故事并补了一句:“地狱之设,正为此辈。”而干宝《搜神记》中则记阮氏擅辩才,有客亦好辩,乃相与辩正幽明,阮主无鬼,客主有鬼,反复甚苦;客屈,乃作色曰:“我即鬼。”变为异形,倏忽而逝,阮默然,病卒。所以,做人的基本常识,便是切忌对人讲道理、同人争道理。

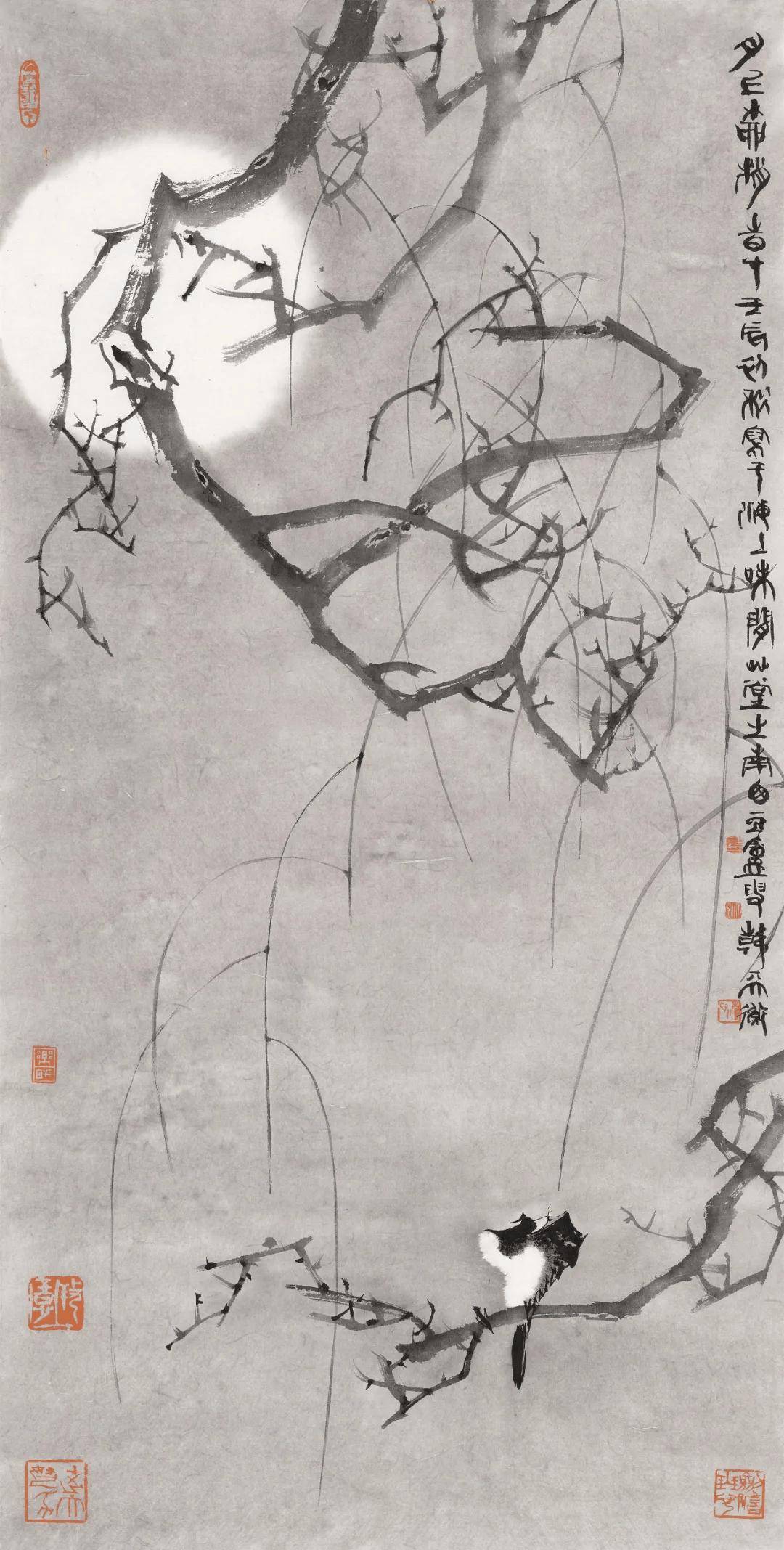

韩天衡作品 月上柳梢(2012年)

今天,我们欣赏韩天衡先生的艺术,包括他的篆刻、书法、绘画、论著乃至鉴藏,对于不同的意见,同样也应该持这样的态度。“君向潇湘我向秦”(郑谷),“不薄今人爱古人”(杜甫),谢稚柳先生在《水墨画》中讲到,中国画的流派是“千变万化”的,自然,“对这些古典艺术的欣赏,也是千头万绪的”,但是,“历久以来,看惯明、清画派的,不觉得宋、元的好在哪里,而研究宋、元的,又蔑视了明、清。或者爱好‘四王’的,憎嫌着朱耷、道济(石涛)等如此放肆、不堪入目。而酷好豪放的,又觉得工细的柔弱渺小,缺乏气魄。甚至喜欢纸本的,一见到黑旧绢本,就情趣索然,昏昏欲睡。这些似乎只是从个人的憎爱,主观的兴趣出发,而不是客观地从认识它的本身出发的”。那么,什么才是“客观地从认识它的本身出发”呢?那便是:我们可以有个人的某一种或几种风格的爱好,但不可要求每一个人都是与我同样的爱好;我们不仅应该同意别人有与我不同的爱好,更应该允许别人对我所爱好的批评甚至抨击。

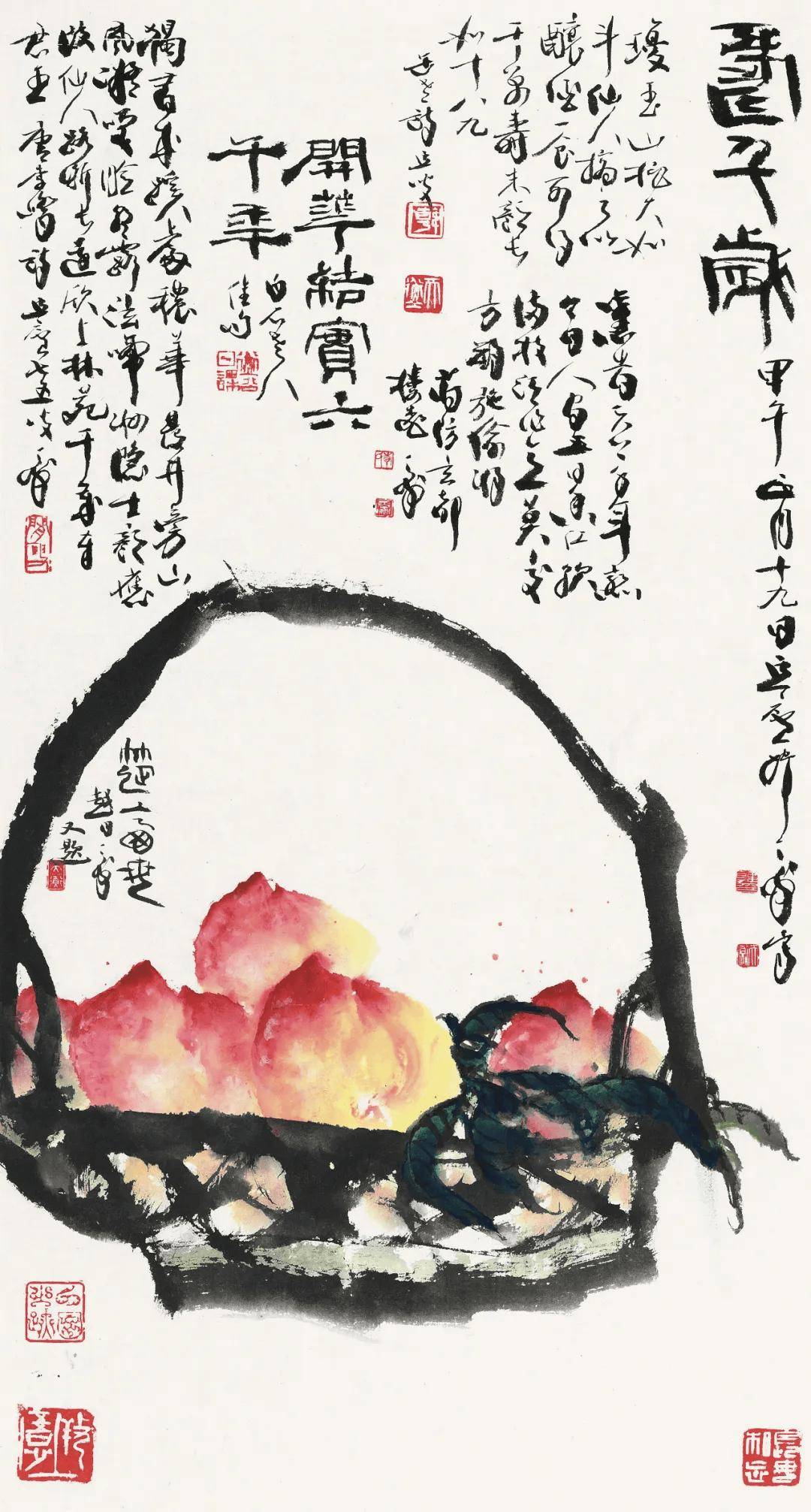

韩天衡作品 寿千岁(2014年)

2025 年春节于海上长风堂中

( 作者系上海大学美术学院教授、博士生导师 )

作者简介

徐建融,1949年生,上海人。1980年毕业于上海师范大学物理系,1984年毕业于浙江美术学院硕士研究生班。历任上海大学教授、博士生导师,上海市政协九届十届委员,北京画院研究员,南开大学兼职教授。现为上海市文史研究馆馆员。

- 版权声明 -